ОБЗОРЫ | БОЛЕЗНИ ПТИЦ

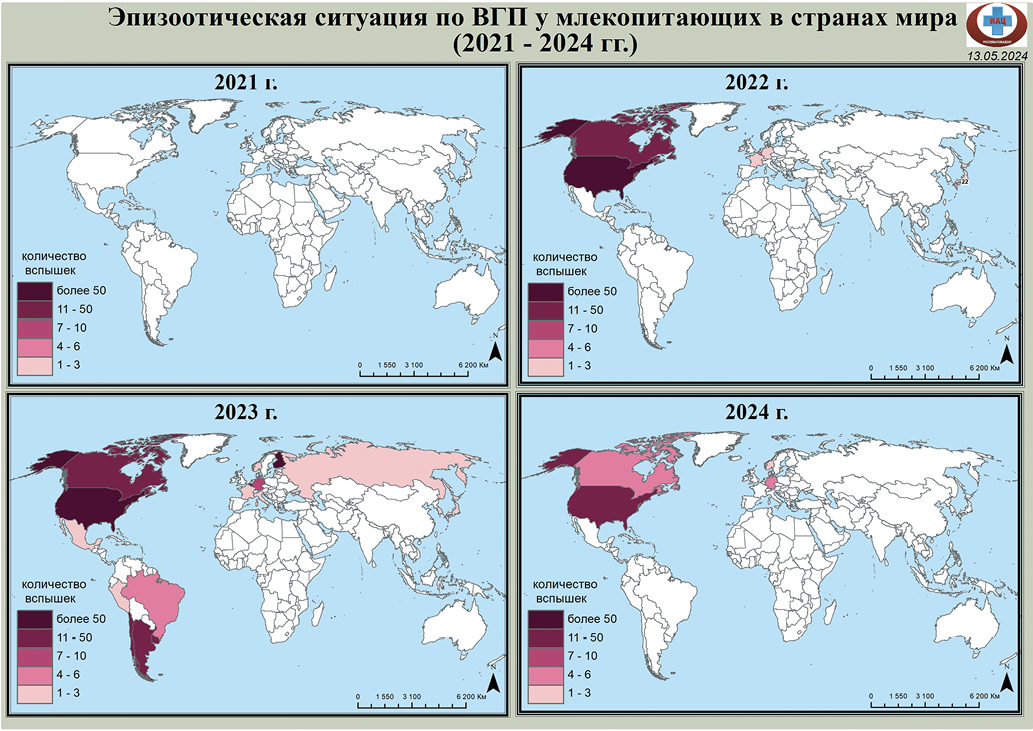

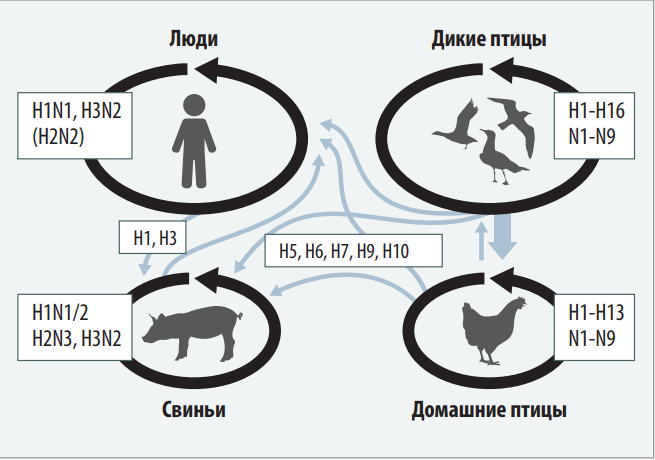

Введение. Высокопатогенный грипп птиц в настоящее время требует самого пристального внимания всего международного сообщества. Определение факторов, влияющих на передачу и репликацию вируса гриппа птиц у млекопитающих, а также анализ происходящих эволюционных процессов позволит предположить, какие вирусные линии будут иметь потенциал к преодолению видового барьера и инфицированию нетипичных хозяев, в том числе людей.

Цель исследования. Изучение эпизоотической ситуации по гриппу птиц среди млекопитающих, описание особенностей эпизоотического процесса при гриппе птиц, ретроспективный анализ вспышек гриппа у нетипичных хозяев.

Материалы и методы. Работу выполняли в информационно-аналитическом центре Управления ветнадзора при ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (г. Владимир). Сбор сведений осуществляли на основе статистического материала базы данных Всемирной организации здравоохранения животных WAHIS и научных публикаций зарубежных и отечественных авторов. Картографический анализ проводили с помощью географической информационной системы ArcGIS (ESRI, США).

Результаты. С 2022 по 2024 г. в эпизоотический процесс, вызванный вирусом гриппа подтипа H5N1, были вовлечены млекопитающие различных семейств, у представителей которых ранее болезнь не регистрировали: полорогие, куницеобразные, медвежьи и др. Для эффективного предотвращения распространения заболевания важны строгие меры биобезопасности и актуализация систем оповещения. В ограниченном числе стран (Бангладеш, Доминиканская Республика, Китай, Египет, Индонезия, Лаос, Вьетнам, страны Евросоюза и др.) в качестве профилактической экстренной меры для защиты птиц от гриппа использовали вакцинацию.

Заключение. Передача вируса высокопатогенного гриппа птиц млекопитающим разных видов, в том числе сельскохозяйственным животным, может дать старт будущей пандемии. Межвидовая передача вируса, регистрируемая в последнее время, указывает на возникновение адаптивных мутаций и представляет собой угрозу здоровью животных, общественному здравоохранению, продовольственной безопасности и биоразнообразию.

ОБЗОРЫ | БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Введение. Одной из самых распространенных групп патологий, встречающихся у молодняка крупного рогатого скота, являются болезни желудочно-кишечного тракта. Частой их причиной являются возбудители инфекций, среди которых преобладающее значение имеют ротавирус, коронавирус и патогенная форма кишечной палочки.

Цель исследования. Анализ и систематизация актуальной информации о роли рота-, коронавируса и патогенных штаммов Escherichia coli в этиологии болезней крупного рогатого скота, в том числе молодняка, сведений о заболеваемости этими инфекциями на территории Российской Федерации и других стран мира, а также актуальности вакцинопрофилактики против вышеназванных патогенов.

Результаты. В статье представлена информация о строении ротавируса, коронавируса и Escherichia coli, биологических свойствах возбудителей, факторах, влияющих на форму и тяжесть течения болезней. На основании анализа научной литературы отечественных и зарубежных авторов представлены данные о распространенности колибактериоза, ротавирусной и коронавирусной инфекций, а также описаны основные методы их контроля. Подтверждена важность вакцин для профилактики указанных болезней, перечислены факторы, влияющие на эффективность вакцинопрофилактики, и приведены меры ее повышения.

Заключение. Средний уровень заболеваемости ротавирусной инфекцией в мире составляет 32,7%, коронавирусной инфекцией – 18,4%, колибактериозом – 39,1%. В России показатель превалентности вышеупомянутых болезней равен 41,4; 33,1 и 30,2% соответственно. Таким образом, в Российской Федерации уровень заболеваемости рота- и коронавирусной инфекциями крупного рогатого скота превышает средний показатель в мире на 8,7 и 14,7% соответственно. Эпизоотическая ситуация по колибактериозу в России благополучнее, чем в большинстве стран: болезнь регистрируется реже среднего мирового значения на 8,9%. Большое генетическое разнообразие и распространенность вышеупомянутых возбудителей требуют комплексного подхода для борьбы с ними. Одним из наиболее эффективных способов является вакцинопрофилактика, что делает разработку эффективных и безопасных вакцинных препаратов против ротавирусной, коронавирусной инфекций и эшерихиоза актуальной задачей.

Введение. Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота, также известный как нодулярный дерматит, на данный момент представляет собой актуальную проблему ветеринарии вследствие значительного экономического ущерба, причиняемого животноводческой отрасли. Риск распространения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота и проникновения его в благополучные по заболеванию страны с каждым годом увеличивается. В связи с этим актуальным вопросом становится своевременное отслеживание распространения инфекции для выработки стратегии борьбы с ней. В представленном обзоре рассмотрены особенности проявления и течения заболевания, оцениваются исторические и статистические данные по распространению заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота в странах Ближнего Востока и будущие направления совместных действий на международном уровне.

Цель исследования. Анализ исторических и статистических данных проявления заразного узелкового дерматита у крупного рогатого скота в странах Ближнего Востока.

Материалы и методы. Сбор теоретического материала проводился в электронных библиотеках с использованием ресурсов: PubMed, WebofScience, eLIBRARY.RU, mdpi.com, frontiersin.org, researchgate.net и др. Проанализированы англоязычные литературные данные за последние 10 лет.

Результаты. После выхода вируса заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота за границы Африканского континента в 1988 г. он ненадолго задержался в пределах стран Ближнего Востока, уже через два года проникнув далее на запад и восток. Несмотря на дальнейшее распространение, в ближневосточных странах еще в течение нескольких последующих лет отмечались повторные вспышки заболевания. Многие страны Ближнего Востока все еще сталкиваются с проблемой бесконтрольного перемещения скота, отсутствием возможностей для проведения качественной лабораторной диагностики, нерегулярностью контактов с международными организациями в сфере здравоохранения и надзора, усугубляемыми нестабильностью политической ситуации в регионе. Данные проблемы подчеркивают важность борьбы с заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота на международном уровне, значение регионального и международного сотрудничества и проведения эффективной политики биобезопасности.

Заключение. Определена роль Ближневосточного региона в распространении возбудителя болезни, названы вероятные причины неблагополучия региона по данному заболеванию, сформулировано направление дальнейших действий в рамках борьбы с заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота.

ОБЗОРЫ | БОЛЕЗНИ СВИНЕЙ

Введение. Свиноводство, как скороспелая отрасль животноводства, способно в короткие сроки добиться существенного увеличения производства свинины с высокими пищевыми свойствами и биологической полноценностью. Одной из острых проблем отрасли являются респираторные болезни вирусно-бактериальной этиологии. В сложившихся экономических условиях особое значение приобретает снижение технологической импортозависимости российского свиноводства, поэтому выпуск кормовых и ветеринарных препаратов отечественного производства необходимо рассматривать как важнейшее условие достижения технологического суверенитета Российской Федерации.

Цель исследования. Анализ обеспеченности свиноводства отечественными вакцинами против таких значимых респираторных болезней свиней, как грипп, энзоотическая (микоплазменная) пневмония, репродуктивно-респираторный синдром, цирковирусная инфекция, а также выявление факторов, которые препятствуют разработке иммунобиологических лекарственных препаратов против указанных заболеваний.

Материалы и методы. Информационной базой исследований являлись данные свиноводческих организаций Российской Федерации, государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения Россельхознадзора, нормативно-справочная и специальная литература, публикации научно-исследовательских учреждений.

Результаты. Возбудители гриппа, энзоотической (микоплазменной) пневмонии, репродуктивно-респираторного синдрома, цирковирусной инфекции являются наиболее распространенными патогенами, которые вызывают респираторные болезни свиней на свиноводческих комплексах. На протяжении последних лет российские биофабрики разрабатывают программы импортозамещения необходимых иммунобиологических лекарственных препаратов. По итогам 2023 г. отечественные предприятия выпустили 19,3 млрд доз вакцин для ветеринарного применения, что на 3 млрд доз больше по сравнению с 2022 г.

Заключение. Вакцинация является наиболее эффективным и экономичным способом профилактики вирусных инфекций. Однако отечественные иммунологические лекарственные препараты против гриппа свиней еще не разработаны в нашей стране, а вакцины против энзоотической (микоплазменной) пневмонии, репродуктивно-респираторного синдрома, цирковирусной инфекции свиней требуют доработки в связи с высокой изменчивостью возбудителей.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | БОЛЕЗНИ ПТИЦ

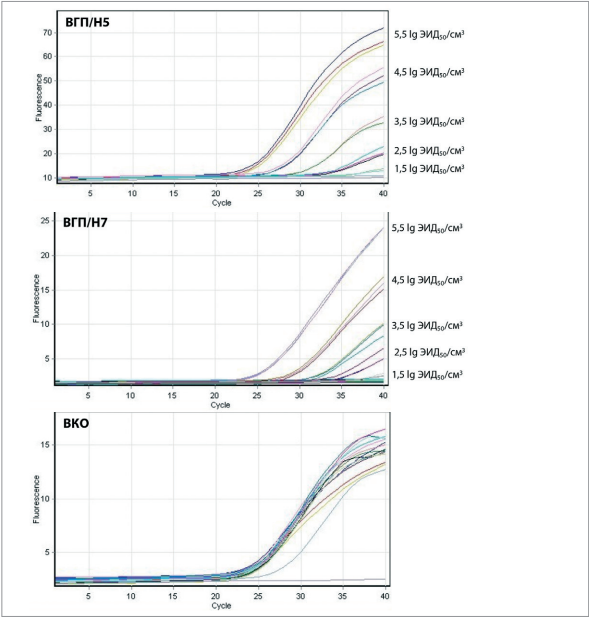

Введение. Высокопатогенный грипп птиц является особо опасной высококонтагиозной вирусной инфекцией домашних и диких птиц, в последние годы получившей широкое распространение на территории стран Европы, Азии, Африки и Америки. Возбудитель заболевания – вирус гриппа типа А подтипов H5 и H7. Одним из наиболее быстрых и эффективных способов идентификации и типирования вируса гриппа птиц является ОТ-ПЦР в режиме реального времени, в связи с чем представляется актуальной разработка тест-системы на основе данного метода с использованием внутреннего контрольного образца для возможности контроля основных этапов проведения реакции. При этом постановка реакции в мультиплексном формате позволяет одновременно идентифицировать несколько целевых мишеней, что уменьшает расход реагентов и время постановки реакции.

Цель исследования. Разработка тест-системы для выявления в пробах биологического материала РНК вируса гриппа птиц подтипов H5 и H7 методом мультиплексной ОТ-ПЦР в режиме реального времени и определение ее основных характеристик.

Материалы и методы. Использовали изоляты вируса гриппа птиц подтипов H5, H7, H3, H4, H10, H16, вирусы ньюкаслской болезни, инфекционной бурсальной болезни, инфекционного бронхита кур, болезни Марека и аденовирус птиц. В качестве внутреннего контрольного образца служил бактериофаг MS2.

Результаты. Подобраны оптимальные сочетания систем праймеров и зондов, определены характеристики тест-системы: специфичность в отношении гомологичных и гетерологичных вирусов болезней птиц, аналитическая чувствительность, эффективность реакции амплификации, повторяемость и воспроизводимость.

Заключение. При определении валидационных характеристик разработанной тест-системы установлена ее специфичность в отношении только вируса гриппа птиц подтипов H5 и H7, аналитическая чувствительность для каждого подтипа составила 1,5 lg ЭИД50/см3 , эффективность амплификации – 92 и 97% соответственно. Проведена апробация тест-системы при исследовании поступающих в лабораторию проб биологического материала, результаты соответствовали таковым для стандартных диагностических методов, используемых в референтной лаборатории вирусных болезней птиц ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Введение. Вакцинопрофилактика высокопатогенного гриппа птиц является надежным способом борьбы с болезнью. Среди антигриппозных вакцин наиболее широкое распространение имеют инактивированные цельновирионные препараты. Изучение иммуногенной активности вакцины «ВНИИЗЖ-АвиФлуВак» против актуальных вирусов высокопатогенного гриппа птиц является важной задачей.

Цель исследования. Оценка иммуногенной активности инактивированной вакцины «ВНИИЗЖ-АвиФлуВак» против актуального для России в 2023 г. высокопатогенного вируса гриппа птиц подтипа H5N1.

Материалы и методы. Для испытаний готовили 4 вакцинных образца, содержащих цельный и разведенный 1/25, 1/50 и 1/100 антиген вируса гриппа птиц Н5 в прививном объеме. Каждым препаратом была привита отдельная группа птиц 4-недельного возраста. Через 28 сут куры были заражены вирусом гриппа птиц A/gull/Kirov/998-1/2023 H5N1, который был выделен во время вспышки заболевания на территории Российской Федерации и филогенетически определен как высокопатогенный возбудитель, принадлежащий к азиатской генетической линии вируса высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5 (клада 2.3.4.4b). В группах зараженных птиц в течение 6 дней регистрировали погибших и больных особей.

Результаты. Установили, что птицы, привитые цельной дозой антигена, были полностью защищены от клинического проявления болезни после контрольного заражения. Уменьшение концентрации антигена в прививном объеме обусловило снижение протективной защиты вакцины. Показатель смертности после заражения контрольных (интактных) цыплят составил 10/10. Анализ зависимости протективной активности вакцины от величины иммунизирующей дозы антигена показал, что одна прививная доза содержала 97 ПД50. Исследование связи протективной защиты и напряженности поствакцинального гуморального иммунитета позволило определить, что ожидаемый среднегрупповой титр антител, который соответствует защите 90% вакцинированных птиц, составил 5,7 log2 , или ≈ 1:52.

Заключение. Вакцина «ВНИИЗЖ-АвиФлуВак» обладает высокой иммуногенной активностью против актуального для России в 2023 г. вируса высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N1.

Введение. Респираторный микоплазмоз и инфекционный синовит птиц являются экономически значимыми и нотифицируемыми болезнями, поэтому вопрос борьбы с Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae на птицеводческих предприятиях является актуальным. Применение вакцин – один из способов специфической профилактики, однако при разработке препаратов особое внимание уделяется оценке их протективных свойств. Контрольное заражение не всегда приводит к проявлению болезни ввиду ее преимущественно хронического течения и факторности.

Цель исследования. Воссоздание факторов, способствующих проявлению болезни в лабораторных условиях, и выявление патологических изменений в организме зараженных и иммунизированных птиц на гистологическом уровне.

Материалы и методы. В качестве подопытных животных были отобраны серонегативные и вакцинированные куры кросса Хайсекс белый в возрасте 67 сут. В ходе опыта использовали штамм S6 Mycoplasma gallisepticum, штамм WVU 1853 Mycoplasma synoviae и штамм А/chicken/Amursky/03/12/Н9N2 вируса низкопатогенного гриппа птиц.

Результаты. Ассоциированное течение микоплазмозов с низкопатогенным гриппом птиц проявляется заболеванием и патогистологическими изменениями, среди которых легкие респираторные расстройства и суставной синдром. При гистологическом исследовании у зараженных невакцинированных птиц выявили нарушение целостности реснитчатого эпителия трахеи с очагами десквамации. У вакцинированной против микоплазмоза и экспериментально инфицированной птицы признаков отслаивания эпителия не наблюдалось, однако выявляли локальный отек подслизистого слоя трахеи. В железе третьего века у невакцинированных птиц, зараженных вирусом низкопатогенного гриппа птиц Н9N2, Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae, отмечали дистрофические изменения и инфильтрацию лимфоцитами, что свидетельствовало о наличии воспаления. В группе как вакцинированных, так и невакцинированных экспериментально инфицированных птиц в тканях легких выявляли лимфоцитарную инфильтрацию. Во всех группах птиц, кроме контрольной, наблюдали картину депопуляции лимфоцитов в корковом веществе фабрициевой сумки.

Заключение. Результатом данного исследования является создание метода проведения контрольного заражения птиц Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae, а также выявление условий для клинического проявления микоплазмозов, установление патологических изменений на клеточном уровне вследствие инфицирования.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Введение. Бруцеллез остается одной из наиболее распространенных инфекций в группе особо опасных зоонозов. Устойчивость к патогенным микроорганизмам рода Brucella зависит от полноценного клеточно-опосредованного иммунитета, включающего в себя активацию бактерицидных механизмов фагоцитов. Несмотря на неоднократно доказанную роль нейтрофилов в борьбе со многими бактериальными патогенами, функции этих иммунокомпетентных клеток при бруцеллезе оставались неизученными в течение продолжительного времени.

Цель исследования. Изучение функционально-метаболической активности нейтрофилов у молодняка крупного рогатого скота, сенсибилизированного неагглютиногенным штаммом бруцелл.

Материалы и методы. У молодняка крупного рогатого скота, иммунизированного против бруцеллеза вакциной из неагглютиногенного штамма Brucella abortus RB-51, оценивали функционально-метаболическое состояние нейтрофилов на 7, 14, 21, 28, 35-е сут после иммунизации в тесте с нитросиним тетразолием, а также по уровню ферментной активности миелопероксидазы и содержанию неферментных катионных белков. Измерения показателей проводили фотометрическим способом в спонтанном и стимулированном вариантах постановки с последующим расчетом коэффициентов стимуляции. В качестве стимуляторов реакции применяли дезинтеграты бруцелл и корпускулярные антигены, изготовленные из вакцинных штаммов бруцелл с разной антигенной структурой.

Результаты. Было установлено, что при иммунизации молодняка крупного рогатого скота неагглютиногенным штаммом бруцелл функционально-метаболический статус нейтрофилов характеризуется усилением активности нейтрофилов в тесте с нитросиним тетразолием на 7-е и 35-е сут исследования, отсутствием выраженных изменений в показателях ферментной активности миелопероксидазы, а также снижением количества неферментных катионных белков на 7–14-е сут после вакцинации.

Заключение. Наиболее выраженное увеличение коэффициентов стимуляции отмечается при применении в качестве стимулятора реакции дезинтегратов бруцелл. При оценке кислородзависимого метаболизма нейтрофилов в тесте с нитросиним тетразолием максимальные значения коэффициентов стимуляции отмечали на 28-е сут после вакцинации, при оценке кислороднезависимого метаболизма – на 14-е сут.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (COVID-19)

Введение. Возбудитель новой коронавирусной инфекции (COVID-19) SARS-CoV-2 получил широкое распространение в мире, став причиной пандемии, которая началась в 2019 г. Вирус является зооантропонозным инфекционным агентом, вызывает инфекцию как у человека, так и у многих видов млекопитающих. К настоящему времени имеются сообщения о выявлении SARS-CoV-2 у домашних животных, а также у представителей дикой фауны. Кроме того, проведены исследования по успешному экспериментальному заражению некоторых видов животных. Имеются также доказательства того, что инфицированные особи могут передавать вирус другим животным в естественных условиях при контакте, в том числе между разными видами. В настоящее время ряд исследователей опасается, что SARS-CoV-2 распространится на виды млекопитающих в дикой природе, которые станут природным резервуаром, что может быть причиной вспышек инфекции в популяции людей. При этом воздействие вируса на потенциально восприимчивые виды животных дикой природы, в том числе исчезающие, в настоящее время до конца не изучено. В связи с этим необходимо проводить исследования по изучению распространения данной инфекции среди животных дикой фауны. Для этого требуются высокочувствительные и специфичные диагностические методы. Иммуноферментный анализ с применением в качестве антигена нуклеокапсидного белка SARS-CoV-2 может быть использован для серологического надзора за новой коронавирусной инфекцией среди животных. Применение в качестве антигена рекомбинантного белка является наиболее предпочтительным с точки зрения безопасности.

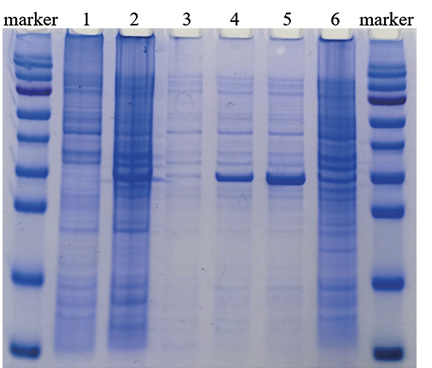

Цель исследования. Получение рекомбинантного нуклеокапсидного белка SARS-CoV-2 в высокой концентрации и проверка его антигенной активности и специфичности.

Материалы и методы. В работе использовали: SARS-CoV-2, плазмиду pQE, штамм Escherichia coli JM109; осуществляли обратную транскрипцию и полимеразную цепную реакцию, молекулярное клонирование, синтез рекомбинантного белка, очистку рекомбинантного белка, применяли непрямой вариант иммуноферментного анализа.

Результаты. Выполнено молекулярное клонирование N-гена SARS-CoV-2 с использованием прокариотической системы экспрессии. Получены клоны Escherichia coli, продуцирующие рекомбинантный нуклеокапсидный белок SARS-CoV-2 размером 33 кДа. Определены оптимальные условия экспрессии и очистки, обеспечивающие получение препарата антигена в высокой концентрации. Показано, что оптимальной концентрацией индуктора является 0,5 мМ, оптимальный период экспрессии – 4 ч. В результате исследования оптимальных условий очистки рекомбинантного антигена в качестве денатурирующего агента определена мочевина в концентрации 8 М, подобрана оптимальная концентрация имидазола – 0,4 М в элюирующем буфере. Использование оптимальной схемы экспрессии и очистки позволило получить 1,5 мг очищенного антигена с 100 мл культуры Escherichia coli. Показана высокая антигенная активность и специфичность рекомбинантного белка в непрямом варианте иммуноферментного анализа.

Заключение. Получение рекомбинантного нуклеокапсидного белка SARS-CoV-2 в высокой концентрации позволит в перспективе использовать его в качестве антигена при разработке иммуноферментной тест-системы для выявления антител к нуклеокапсидному белку SARS-CoV-2 в сыворотках крови животных.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

Введение. Воспалительные заболевания молочной железы коров остаются наиболее распространенной проблемой молочного скотоводства, несмотря на оптимизируемые профилактические меры и схемы лечения. Одним из способов предупреждения развития мастита у коров молочного направления продуктивности является генетическая селекция наиболее устойчивых к заболеванию особей. Толл-подобный рецептор 4 (TLR4) играет ключевую роль во врожденном иммунитете, в литературе имеются данные о его значимом влиянии на развитие мастита, описаны ассоциации генетических полиморфизмов гена TLR4 со значениями индекса соматических клеток.

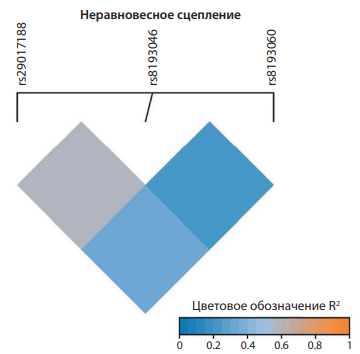

Цель исследования. Определение генетического разнообразия и степени ассоциации с развитием клинического мастита для 3 полиморфных локусов, расположенных в гене TLR4.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели использованы данные анамнеза крупного рогатого скота (n = 421), проведена диагностика субклинического мастита при помощи экспресс-теста для определения количества соматических клеток в молоке, при генотипировании крупного рогатого скота по полиморфизмам rs8193046, rs8193060, rs29017188 применена полимеразная цепная реакция в реальном времени по технологии TaqMan.

Результаты. При проведении ассоциативных тестов установлено, что полиморфизмы rs8193046 и rs29017188 являются наиболее перспективными кандидатами для использования в селекционных программах для снижения риска заболеваемости маститом в популяциях Уральского региона. Для rs8193060 отдельно достоверных результатов ассоциативных тестов не выявлено, однако животные с гаплотипом GCG (для аллелей SNP rs8193046, rs8193060, rs29017188) имеют статистически значимый более низкий риск развития мастита.

Заключение. Отмечено, что данные полиморфизмы можно использовать для маркер-ориентированной селекции крупного рогатого скота для профилактики риска развития мастита в популяциях Уральского региона.

Введение. Современный ареал хламидийной инфекции сельскохозяйственных и диких животных охватывает почти все континенты. В настоящее время для постановки первичного диагноза, проведения скрининговых исследований и отдельных этапов эпизоотологических обследований с целью выявления хламидионосителей в нашей стране применяют «Набор антигенов и сывороток для серологической диагностики хламидиозов сельскохозяйственных животных». При производстве средств диагностики важной задачей является обеспечение стабильности различных компонентов тест-систем в процессе их хранения и транспортировки. Одним из путей решения этой проблемы является стабилизация различных компонентов диагностических препаратов посредством лиофилизации.

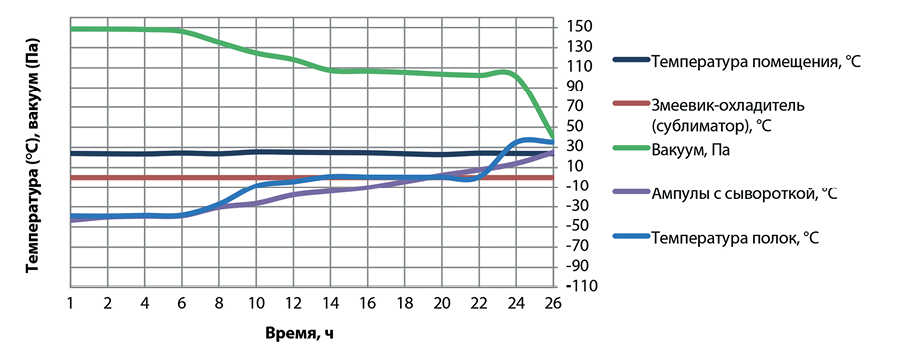

Цель исследования. Отработка режима лиофилизации специфической хламидийной сыворотки, оценка ее соответствия характеристикам, заявленным в технических условиях на контроль тест-системы, и испытание стабильности этого компонента.

Материалы и методы. Сыворотку получали из крови овец, иммунизированных эмульсионным вакцинным препаратом штамма «АМК-16» Chlamydia psittaci. До проведения процедуры сублимации гипериммунные сыворотки замораживали до температуры минус 60 °С. Лиофилизацию сывороток проводили на аппарате Scientz 30F (Китай) двумя способами, различающимися температурными режимами и давлением в камере. Готовые препараты сывороток крови оценивали на соответствие техническим условиям диагностического набора. Полученные сублиматы закладывали на хранение на срок 24 мес. и исследовали в реакции связывания комплемента на протяжении этого периода.

Результаты. В ходе проведенных исследований было установлено, что наиболее эффективным оказался способ лиофилизации специфических сывороток, при котором процесс сублимации проходил при более низком давлении и наиболее высокой температуре нагрева. Оценка соответствия полученного препарата характеристикам, заявленным в технических условиях на тест-систему, показала, что качество сыворотки отвечало всем требованиям. Результаты изучения стабильности гипериммунной сыворотки продемонстрировали, что высушенный усовершенствованным способом препарат не теряет своей специфичности на протяжении 24 мес.

Заключение. В результате проведенной работы был отработан оптимальный режим лиофилизации специфической хламидийной сыворотки для диагностической тест-системы. Полученный препарат полностью соответствует характеристикам, заявленным в технических условиях на диагностикум. Установлено, что длительность хранения лиофилизированной сыворотки составляет не менее двух лет, в течение данного периода ее активность и физико-химические свойства не снижаются.

ОБЗОРЫ | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

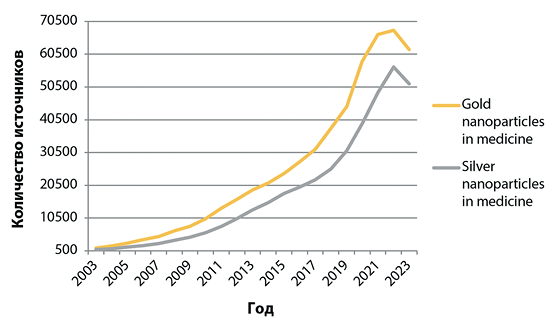

Введение. В связи с ростом числа заболеваний различной этиологии и развитием антибиотикорезистентности в последние несколько лет возросла значимость такого достижения человечества, как наноматериалы. Cравнительно небольшое количество данных (недостаток данных) о биораспределении, фармакокинетике, а также потенциальной токсичности нанометаллов для организма замедляет разработку более безопасных и эффективных лекарственных средств.

Цель исследования. Анализ и обобщение данных современной научной литературы, посвященной изучению наночастиц металлов и наночастиц серебра, их распределения и влияния на организм человека и животных, а также по применению в сфере биомедицины и ветеринарии.

Материалы и методы. Поиск источников производился в системах eLIBRARY.RU, cyberleninka.ru, scholar.google.ru, www.mdpi.com, www.researchgate. net, www.sciencedirect.com, базе данных PubMed. Использовалась литература, опубликованная за последние 6 лет, и более ранние исследования.

Результаты. Наноэлементы делят на органические, неорганические и гибридные. Одной из наиболее изученных неорганических наноструктур являются наночастицы металлов. Они находят широкое применение как в инженерии, так и в биомедицине (ветеринарии) в качестве бактерицидного и вирулицидного агента, средств для борьбы с раком, а также в сфере диагностики. На территории СНГ популярными нанометаллами являются наночастицы серебра. Известно, что на антибактериальную активность нанообъектов влияют их форма, размер и поверхностный заряд. Сейчас на фармацевтическом рынке существует несколько видов препаратов серебра, представленные в различных формах: коллоидное (катионное), кластерное и нульвалентное (металлическое) серебро. Препараты нульвалентного серебра наименее токсичные по сравнению с остальными. Лекарства на основе наноразмерных частиц можно вводить оральным, ингаляционным и дермальным способами, а также непосредственно в системный кровоток посредством внутрибрюшинной или внутривенной инъекции. Биораспределение металлических наноструктур зависит от типа частиц, их размера, поверхностного заряда, поверхностного покрытия, связи с белками, а также от путей воздействия, дозы и гидрофобности. Фармакокинетика наночастиц серебра не отличается от распределения наночастиц металлов, при этом наноразмерное серебро способно накапливаться в селезенке, печени, почках и легких, что может вызывать потенциальный токсический эффект.

Заключение. Необходимы дальнейшие углубленные исследования биораспределения, совместимости и потенциальной токсичности наночастиц, которые помогут разработать более эффективные и безопасные лекарственные препараты.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Введение. Значимым фактором в распространении заболеваний животных являются зоофильные мухи, контроль численности которых осложняется проблемой инсектицидной резистентности, актуальной для ветеринарии и медицины во всем мире. Для мониторинга и диагностики устойчивости к инсектицидам в популяциях насекомых все большее применение находят молекулярные методы.

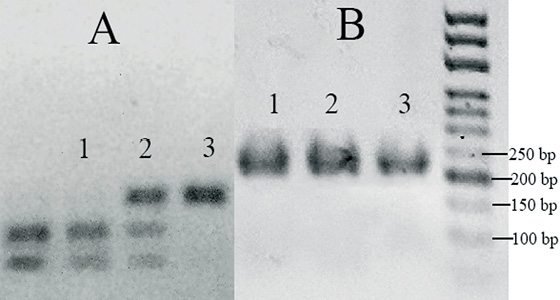

Цель исследования. Оценка распространения основных мутаций, ассоциированных с резистентностью к пиретроидам, фосфорорганическим соединениям и карбаматам, в трех природных популяциях Musca domesticaL., собранных в 2021–2023 гг. в животноводческих помещениях Тюменской области.

Материалы и методы. Методом полимеразной цепной реакции с анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов выполнено генотипирование генов CYP, vssc и ace-2.

Результаты. Выявлена одна мутация в гене vssc (L1014F), связанная с устойчивостью к пиретроидам, и две мутации в гене ace-2 (G342A, G342V), обеспечивающие резистентность к фосфорорганическим соединениям и карбаматам. Резистентный аллель L1014F присутствовал у 40–70% исследованных особей всех трех популяций с частотой 30–55%. Аллель G342A обнаружен у 10 и 60% особей двух популяций с частотой 5 и 30% соответственно. Аллель G342V выявлен у 40% особей только одной популяции с частотой 25%.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о потенциале формирования устойчивости к пиретроидам, фосфорорганическим соединениям и карбаматам в исследованных популяциях Musca domestica, что необходимо учитывать при выборе средств для дезинсекции животноводческих помещений и защиты животных от насекомых. Дальнейшие молекулярные исследования Musca domestica из граничащих с Тюменской областью регионов будут полезны для выработки стратегии по сдерживанию распространения резистентных аллелей в локальных популяциях.

ISSN 2658-6959 (Online)