ОБЗОРЫ | БОЛЕЗНИ КРС

Мастит продолжает оставаться наиболее распространенной проблемой молочного животноводства, несмотря на разрабатываемые профилактические меры и схемы лечения. Антибактериальные препараты являются основным средством терапии при воспалительных заболеваниях молочной железы у животных. Принимая во внимание связанные с антибиотикотерапией риски, такие как снижение эффективности действия препаратов из-за появления резистентных штаммов бактерий, проблема безопасности пищевых продуктов, воздействие на окружающую среду и введение ограничений на применение антибактериальных препаратов в ветеринарной медицине, все большее количество научных исследований обращается к новым терапевтическим средствам, которые могут стать заменой традиционной терапии. Цель настоящего обзора – дать представление о доступных в настоящее время литературных данных по исследованию альтернативных методов профилактики и лечения мастита крупного рогатого скота, не связанных с антибиотиками. В целом существует огромное количество исследований invitro, направленных на исследование новых эффективных и безопасных средств, которые дают многообещающие результаты. В данном обзоре описаны такие средства, как пробиотики, бактериоцины, бактериофаги, фаговые ферменты (эндолизины), наночастицы, растительные экстракты, эфирные масла и иммунобиологические средства (вакцины). Рассмотрены механизмы их действия, понимание которых позволит рекомендовать наилучший вариант лечения мастита в каждом конкретном случае. Данные методы терапии потенциально могут сократить использование антибиотиков и повысить продуктивность животных, однако требуется больше исследований invivo, чтобы доказать эффективность их применения непосредственно в условиях сельскохозяйственных организаций.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | БЕШЕНСТВО ЖИВОТНЫХ

Бешенство – зоонозное вирусное заболевание теплокровных животных, возбудителем которого является нейротропный вирус рода Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Ежегодно в мире от гидрофобии погибает около 59 000 человек. В Европе, по данным Всемирной организации здравоохранения, основными видами диких плотоядных, которые поддерживают природные очаги бешенства, являются лиса (Vulpesvulpes) и енотовидная собака (Nyctereutesprocyonoides). В статье представлена эпизоотическая картина по бешенству животных (2011–2023 гг.), проанализирована роль оральной вакцинации диких плотоядных в Московской области. Регион входит в состав Центрального федерального округа, расположен в центре Русской равнины и граничит с семью областями: Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, – которые также являются неблагополучными по бешенству животных. Несмотря на урбанизацию мегаполиса, численность диких плотоядных животных в Московской области остается высокой. В регионе проводится системная профилактическая работа по контролю численности диких плотоядных животных, стабилизации эпизоотической ситуации и уменьшению случаев бешенства, внедряются передовые научные разработки в области лабораторной диагностики, повышения популяционного иммунитета среди диких плотоядных животных путем оральной вакцинации против бешенства, анализируется эпизоотическая ситуация в сопредельных областях. С 2017 г. в Московской области началась системная, планомерная, тщательно организованная кампания – с помощью средств малой авиации стала проводиться тотальная раскладка оральной вакцины. Исследования выявили корреляцию между снижением ежегодного числа регистрируемых случаев бешенства и увеличением объемов использования оральной вакцины. Применение средств внедренного объективного контроля (фотоловушек) подтвердило поедание оральной антирабической вакцины целевыми видами животных (лисицами). Дальнейший системный, методичный подход к профилактике бешенства снизит риски возникновения вспышек этого заболевания в Московской области.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | БОЛЕЗНИ СВИНЕЙ

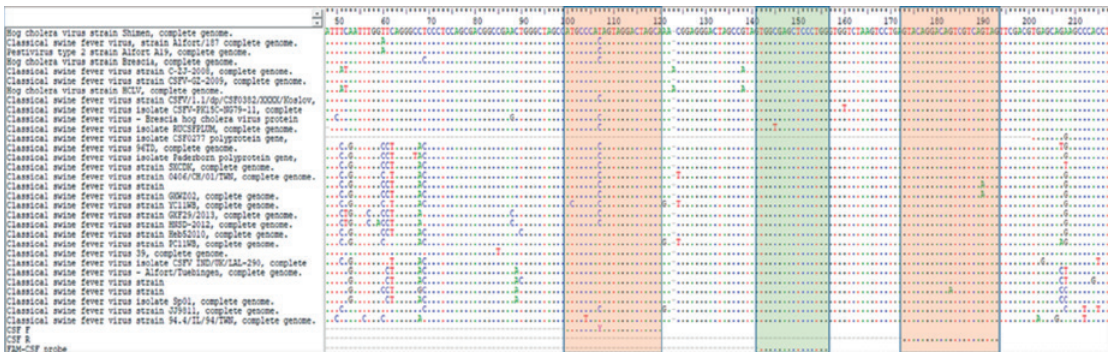

Проблема классической чумы свиней в свиноводстве по-прежнему остается актуальной во всем в мире, несмотря на принимаемые меры. Последний случай данного заболевания в Российской Федерации регистрировали в 2020 г., однако сохраняется угроза эмерджентного возникновения болезни. Для предотвращения заноса вируса классической чумы свиней и быстрой ликвидации потенциально возможных вспышек необходимо проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий, преимущественно включающих вакцинопрофилактику и ежегодный диагностический мониторинг на основе молекулярно-генетических и серологических исследований. В связи с этим разработан метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в режиме реального времени с использованием внутреннего контрольного образца. Праймеры в модификации LockedNucleic Acid (конформационно блокированных нуклеозидов), обеспечивающие более высокий уровень аффинности к ДНК-матрице и физико-химической стабильности, и FAM-меченый TaqMan-зонд были подобраны к 5’-нетранслируемой области генома. Также определены валидационные показатели: правильность, сходимость, воспроизводимость, специфичность и чувствительность. С целью сравнительного анализа чувствительности параллельно тестировались зашифрованными тест-системами № х1, х2 образцы смывов, органов и тканей, полученных от свиней, экспериментально зараженных эпизоотическим штаммом вируса классической чумы свиней (селезенка, почка, печень, кровь, лимфатические узлы, ректальные и оральные мазки), корма, контаминированного животными, и вируссодержащего материала с известными титрами. Показаны 100%-я диагностическая чувствительность и предел детекции в 0,23 lg ККИД50/см3 разработанного метода. При этом показатели тест-систем № х1 и х2 были ниже, что может приводить к ложноотрицательным результатам полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР-РВ) и влиять на недостоверную постановку диагноза. Таким образом, представленный метод может использоваться при проведении широкомасштабного мониторинга классической чумы свиней в Российской Федерации.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | БОЛЕЗНИ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

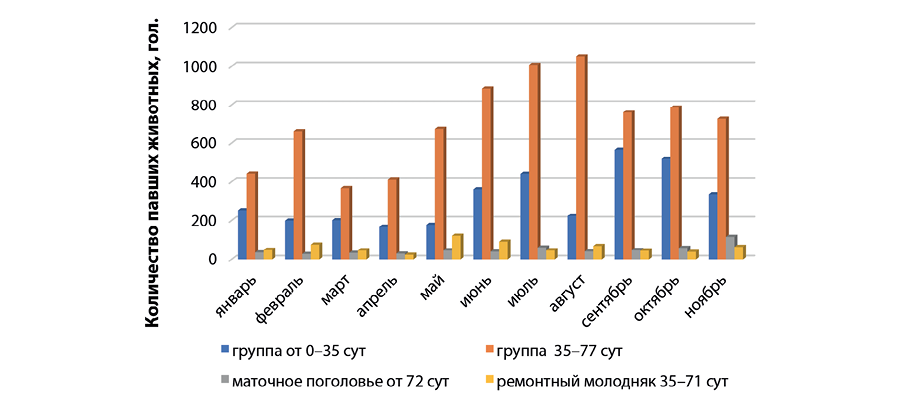

Проблема энтеротоксемии, сопровождающейся поносами и вздутием живота, продолжает оставаться достаточно острой в кролиководческой практике. Зачастую из внутренних органов кроликов, павших от анаэробной инфекции, выделяют микроорганизмы рода Clostridium. Клостридиозная инфекция в разных формах своего проявления является актуальной проблемой для ветеринарных врачей. Причинами возникновения данной инфекционной болезни являются: нарушения в кормлении (пониженное содержание клетчатки); несоблюдение зоогигиенических требований к содержанию животных; нерациональное использование антибактериальных препаратов; застой в желудочно-кишечном тракте. Все это может привести к нарушению баланса сложной микрофлоры слепой кишки вследствие изменения показателей среды желудочно-кишечного тракта. Диеты с низким содержанием клетчатки вызывают гипомоторику слепой кишки, продлевая задержку в ней содержимого и в конечном счете вызывая изменения ее микрофлоры. Применение антибиотиков и стрессы способствуют накоплению клостридий в желудочно-кишечном тракте с одновременным снижением других групп микроорганизмов. Первые признаки токсикоинфекции наблюдаются при отъеме крольчат от самок. Манифестация клинических признаков начинается со вздутия живота, вялости, отсутствия аппетита, что в итоге приводит к летальному исходу. Как показали исследования, в группу риска входили кроль[1]чата после отъема от самок в возрасте 35–77 сут. Реже падеж наблюдали среди маточного поголовья и в группе ремонтного молодняка. При вскрытии установлены признаки энтеротоксемии: серозно-катаральный гастрит, серозно-геморрагический лимфонодулит, дистрофия почек, печени и сердечной мышцы, легкие в состоянии застойной гиперемии и отека. При микробиологической диагностике выявили наличие микроорганизмов видов Clostridiumhistolyticum и Clostridiumperfringens с выраженными токсигенными свойствами, наиболее часто бактерии обнаруживали в желудке, кишечнике и сердце.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | БОЛЕЗНИ ПТИЦ

Самым распространенным заболеванием молодняка на птицефабриках промышленного типа в Прикаспийском регионе России является эймериоз (кокцидиоз). В большинстве случаев птица, которая переболела кокцидиозом, вызванным одним видом эймерий, остается восприимчива и к другим видам возбудителя. У данного паразита очень короткий жизненный цикл и огромная репродуктивная способность, вследствие чего в птичниках промышленного типа случаются массовые вспышки заболевания. Для борьбы с эймериозами птиц применяют различные кокцидиоцидные препараты в сочетании с пробиотиками и витаминами. Частое и долгосрочное использование одних и тех же средств лечения данной инвазии приводит к возникновению устойчивых популяций эймерий. Это говорит о том, что при борьбе с этим паразитозом важно чередовать эймериоцидные препараты. Исследования по изучению распространения эймериоза проводили на базе лаборатории Прикаспийского зонального научно-исследовательского ветеринарного института и в птицеводческих хозяйствах Республики Дагестан различного типа. Материалом для исследований служили соскобы с пола, подстилки, инвентаря; помет; корма; мазки-отпечатки слепых отростков кишечника павшей птицы. Выявлена высокая зараженность эймериями птиц, выращиваемых в условиях напольного содержания в равнинной и предгорной зонах республики (Хасавюртовский и Карабудахкентский районы), где уровень инвазирования составил 81,6 и 82,4% соответственно. В птицеводческих хозяйствах горной зоны и зоны горных долин (Хунзахский и Гергебильский районы) при клеточном выращивании степень поражения птиц была значительно ниже – 61,2 и 58,0% соответственно. При сравнительном изучении эффективности двух эймериоцидных препаратов установлено, что «Робенидин» ежедневно с первого дня жизни в течение всего периода выращивания в дозе 33 г на 1 тонну корма санирует организм птицы от паразитов. При этом выживаемость подопытного молодняка птицы за период наблюдения составила 98,0% по сравнению с группой, где применяли «Сарукокс 12%» (96,7%).

В лабораторных и производственных условиях показано, что вакцина против гриппа птиц Н5 «ВНИИЗЖ-АвиФлуВак» является эффективным препаратом для профилактики болезни у гусей, уток и индеек. Вакцина при введении уткам в дозах 0,5; 1,0 и 1,5 см3 со 100%-й эффективностью защищала птиц от заболевания и гибели при заражении актуальным вирусом высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N1 генетической клады 2.3.4.4b. Однократная прививка в дозе от 0,5 до 1,5 см3 вызывала образование антител, выявляемых в реакции торможения гемагглютинации, в титрах от 4,3 до 6,1 log2. Вакцина способствовала снижению выделения вирулентного вируса утками в 9–26 раз. Протективная защита индеек, привитых в дозе 1,0 см3, обеспечивалась на уровне 87,5% при заражении вирусом высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N1 клады 2.3.4.4b. Вакцина вызывала образование антител в титрах 4,9 и 5,5 log2 у индеек при однократном и двукратном введении в дозе 1,0 см3 соответственно. Установлено, что при двукратном применении препарата «ВНИИЗЖ-АвиФлуВак» в дозе 1,0 см3 уровень поствакцинальных антител к вирусу гриппа птиц был выше 5,0 log2 у 75,9–90,0% популяции гусей. Рациональным решением использования вакцины для индеек, уток и гусей является ее применение в двойной коммерческой дозе и как минимум двукратное введение. Также была установлена более высокая видовая устойчивость уток к заражению вирусом гриппа птиц подтипа Н5 клады 2.3.4.4b по сравнению с индейками

ОБЗОРЫ | ЭПИЗООТОЛОГИЯ

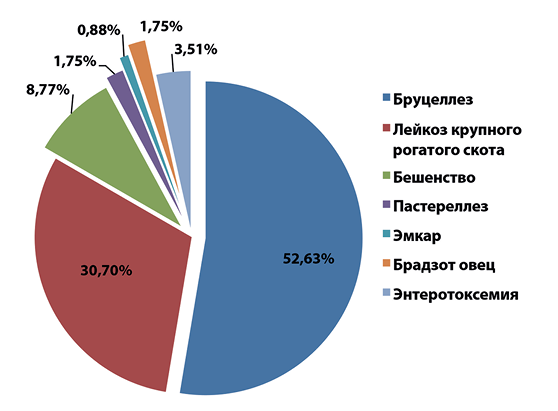

Проведено эпизоотологическое обследование животноводческих хозяйств Дагестана, рассмотрены основные инфекционные заболевания, характерные для региона, описаны мероприятия, проводимые для защиты от них. На данный момент ветеринарной службой ведется систематическая работа по предотвращению возникновения и распространения в республике таких инфекционных заболеваний, как бруцеллез, лейкоз, бешенство, пастереллез, эмкар, брадзот и энтеротоксемия. Среди вышеперечисленных заболеваний, зарегистрированных в 2023 г., подавляющее большинство эпизоотических очагов и выявленных в них заболевших животных приходится на бруцеллез и лейкоз. Так, в нозологическом профиле карантинных инфекционных заболеваний наибольший удельный вес по числу выявленных неблагополучных пунктов за исследуемый период занимают: бруцеллез (52,63%), лейкоз крупного рогатого скота (30,70%), бешенство (8,77%), энтеротоксемия (3,51%), пастереллез (1,75%), брадзот овец (1,75%) и эмфизематозный карбункул (0,88%). Всего в 114 неблагополучных пунктах карантинными инфекциями заболело 1812 и пало 35 животных. Чаще всего за истекший год карантинные инфекции регистрировали среди крупного (в 69,59% случаев) и мелкого (29,36%) рогатого скота, в 1,05% случаев болезни поражали лошадей, кошек, диких животных и птиц. Для сохранения эпизоотического благополучия и устойчивого роста производства животноводческой продукции Комитетом по ветеринарии Республики Дагестан ежегодно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению возникновения и распространения 75 заболеваний животных и птиц, из которых 10 являются особо опасными. Общий объем противоэпизоотических мероприятий в истекшем году составил 93,8 млн головообработок и 6,2 млн исследований в диагностических учреждениях. Планы по профилактике особо опасных и других заразных заболеваний животных и птиц выполнены в полном объеме.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

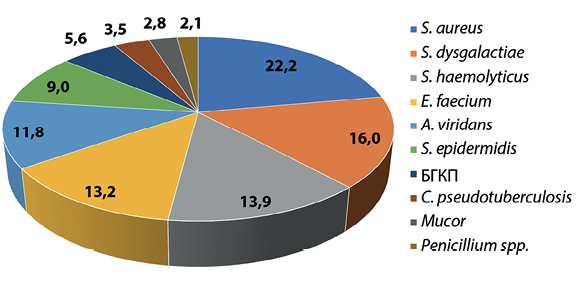

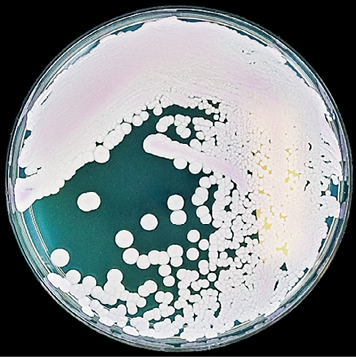

В связи с растущей угрозой развития антибиотикорезистентности поиск и разработка новых средств для лечения инфекционных заболеваний молочной железы высокопродуктивных коров является актуальной задачей. В статье представлены данные по изучению состава микробиоты секрета молочной железы высокопродуктивных коров при скрытой форме мастита. Из 70 проб секрета молочной железы было выделено 144 изолята микроорганизмов, наибольшее количество приходилось на Staphylococcusaureus и Streptococcusdysgalactiae (22,2 и 16,0% соответственно). Исследованиями установлено, что у максимального количества изолятов Staphylococcusaureus (53,1%) наблюдали устойчивость к цефалоспоринам I поколения. Выделенные штаммы Streptococcusdysgalactiae в 52,6% случаев проявили устойчивость к препаратам группы тетрациклинов; 33,3% изолятов Staphylococcushaemolyticus были резистентны к препаратам группы макролидов. Устойчивостью к препаратам групп пенициллинов обладали 42,1; 35,3 и 62,5% изолятов Enterococcus faecium, Aerococcus viridans и бактерий группы кишечной палочки соответственно. В 38,5% случаев установлена резистентность к препаратам группы тетрациклинов у изолятов Staphylococcus epidermidis. Изоляты Corynebacterium pseudotuberculosis проявили устойчивость к антимикробным препаратам групп пенициллинов и тетрациклинов в равной степени (20,0%). Полученные данные показали наличие полирезистентных штаммов бактерий группы кишечной палочки, Streptococcus dysgalactiae, Aerococcus viridans, Staphylococcus aureus. Экспериментальные исследования по изучению влияния разработанной фармацевтической композиции, содержащей бактериоцин низин, на состав микробиоты молока при лечении коров с субклиническим маститом выполнены на 35 высокопродуктивных коровах. Проведенное на 14-й день с начала курса лечения микробиологическое исследование секрета молочной железы коров показало, что число проб с отсутствием микрофлоры увеличилось до 88,6%, при этом количество колониеобразующих единиц, равное 103 КОЕ/мл, установлено у 1,4% изолятов Staphylococcus aureus. Выделенные в 1,4 (101 КОЕ/мл) и 2,7% (102 КОЕ/мл) случаев бактерии группы кишечной палочки и Staphylococcus aureus соответственно не являлись этиологически значимыми в диагностическом титре.

Формирование биопленок микроорганизмов, в том числе и Nakaseomyces glabratus, обусловливает развитие локальных и системных патологий человека и животных. Система координации экспрессии генов (quorumsensing) при репрезентации сигнальных молекул позволяет регулировать количество и состав популяций биопленок, что расширяет адаптивный потенциал микроорганизмов. При наличии клинических признаков гингивита и одонтолитиаза у собак избыточный рост грамположительных дрожжевой формы микроорганизмов является дифференциальным признаком снижения колонизационной резистентности слизистой оболочки пищеварительной системы. Исследование денситометрических и морфометрических показателей выявило общие закономерности развития биопленок, независимо от источника выделения изолятов Nakaseomyces glabratus. В зависимости от времени культивирования микроорганизмов установили постепенное увеличение значений абсолютных величин оптической плотности. Реализация межклеточных коммуникаций достигалась коагрегацией гетероморфных структур, формирующих кластеры, между которыми выявлялись округлые образования, содержащие жидкость. Популяционная иммобилизация архитектоники зрелой трехмерной биопленки, в соответствии с условиями культивирования, со[1]провождалась дифференциацией многочисленных клеток разных размеров и форм в зависимости от стадии клеточного цикла. Результаты исследований общих закономерностей развития гетерогенной популяции микромицетов представляют перспективность для расширения границ познания механизмов адаптации убиквитарных микроорганизмов к длительной персистенции invivo и invitro. Способы изучения морфометрических и денситометрических показателей биопленок без нарушения естественной архитектоники рекомендуются для оптимизации микологических исследований, являющихся длительными и ретроспективными, а также разработки эффективных схем лечения и профилактики микозов.

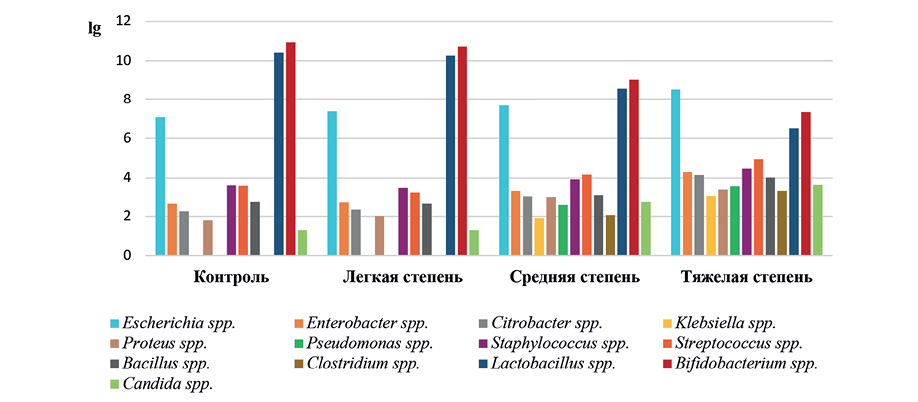

Кишечный барьер является одним из важнейших компонентов, поддерживающих гомеостаз в желудочно-кишечном тракте, поэтому изменения бактериального состава могут привести к повышенной проницаемости кишечника и кишечной транслокации условно-патогенных микроорганизмов с последующим развитием либо осложнением различных инфекционных заболеваний. Проведена сравнительная характеристика микробиоты кишечного тракта телят с компенсированной, субкомпенсированной и декомпенсированной острой катаральной бронхопневмонией в условиях животноводческих ферм Владимирской и Московской областей. Объектом исследования служили телята в возрасте 1–3 мес., больные острой катаральной бронхопневмонией (n = 37). Оценку степени тяжести заболевания осуществляли на основании проведенных клинико-лабораторных исследований. Контролем служил материал, отобранный от клинически здоровых животных (n = 8). Показано, что у телят при компенсированной острой катаральной бронхопневмонии качественный и количественный состав кишечного микробиома не отличается от клинически здоровых животных. При клинической манифестации субкомпенсированной и декомпенсированной острой катаральной бронхопневмонии у телят в кишечнике происходит существенный количественный и качественный сдвиг микробиома, что свидетельствует о возникновении дисбактериоза. Считаем, что данное направление достаточно актуально и требует дальнейших скрупулезных исследований.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

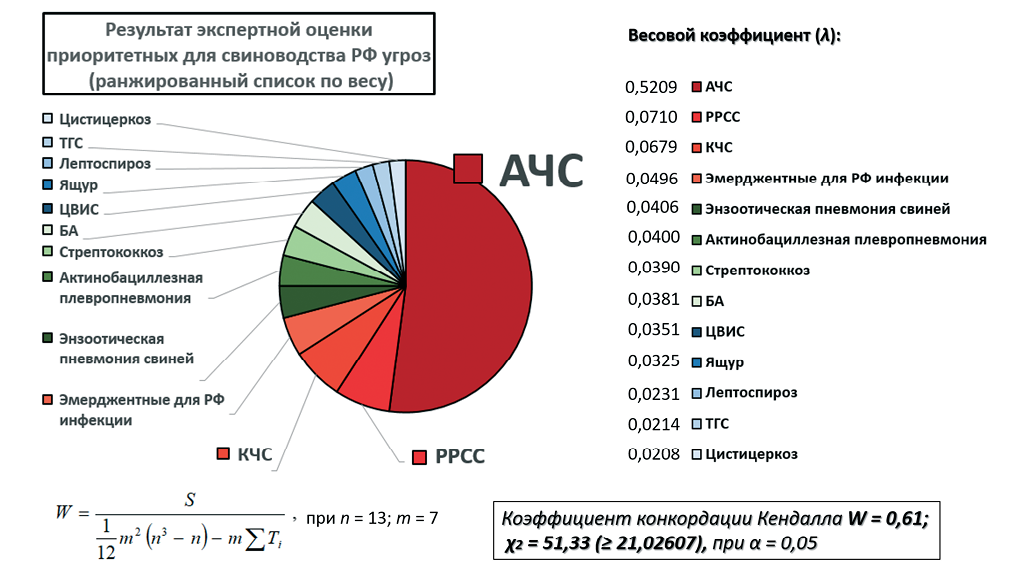

Представлены результаты ситуационного анализа по болезням свиней в Российской Федерации и экспертной оценки, в которой приоритизирован список значимых для промышленного свиноводства страны патогенов. Использованный способ оценки экспертного мнения в ситуационном анализе позволяет быстро реализовать и интерпретировать ситуацию, выделяя приоритеты по болезням для дальнейшего обсуждения. Произведенные расчеты показали достаточный уровень согласованности мнений экспертов (коэффициент конкордации W = 0,61), а расчетный критерий согласия Пирсона χ2 = 51,33 (≥ 21,02607) указывал на то, что конкордация не случайная и результаты могут использоваться в дальнейших исследованиях. Обсуждены особенности эпизоотологии возбудителей африканской чумы свиней, классической чумы свиней, репродуктивно-респираторного синдрома свиней, способные повлиять на эффективность систем биозащиты свиноводческих предприятий, а также дальнейшие пути по улучшению мер управления биозащитой. Совокупный риск для промышленного свиноводства в Российской Федерации со стороны внешних источников в настоящей ситуации охарактеризован как перманентно высокий, требующий поддержания мер управления рисками на свиноводческих предприятиях как администрацией, так и государственной ветеринарной службой. Меры биозащиты для противодействия внешним угрозам рекомендовано акцентировать на таких заболеваниях, как африканская чума свиней (вес λ = 0,52), репродуктивно-респираторный синдром свиней (λ = 0,071), классическая чума свиней (λ = 0,068) и эмерджентных для Российской Федерации инфекциях (λ = 0,05) соответственно полученному весу по итогам экспертной оценки. Остальным значимым для свиноводства страны угрозам: энзоотическая пневмония свиней, актинобациллезная плевропневмония свиней, болезнь Ауески, стрептококкоз (Streptococcus suis), цирковирусная инфекция свиней, ящур, лептоспироз, трансмиссивный гастроэнтерит свиней, цистицеркоз (λ = 0,02…0,05) – представляется возможным уделить равное внимание в системах биозащиты предприятий. Наличие государственной политики эрадикации африканской чумы свиней, репродуктивно-респираторного синдрома свиней, классической чумы свиней (с основательным изменением существующего официального контроля оборота поголовья, зонирования, качества диагностики и профилактики, внедрения стандартов биозащиты) является наиболее значимым фактором, без которого перспектива искоренения болезней сомнительна.

В настоящее время ветеринарные специалисты уделяют много внимания диагностическому обследованию животных, в том числе в пушном звероводстве. Основным материалом для таких обследований является кровь. Изменение ее состава позволяет врачам-практикам выявить нарушения в работе различных систем и органов животных, а также оценить метаболизм. В представленных материалах отражены результаты биохимических исследований сыворотки крови самок и самцов лисиц платинового цветового типа разных возрастных групп, проведена их сравнительная характеристика. Определяли уровень аспартатаминотрансферазы (Е/л), аланинаминотрансферазы (Е/л), щелочной фосфатазы (Е/л), общего белка (г/л), альбумина (г/л), мочевины (ммоль/л), креатинина (мкмоль/л), α-амилазы (Е/л), холестерина (мкмоль/л). Показатели аспартатаминотрансферазы у самок в возрасте 6 мес. были ниже, чем у самцов, на 69%. Увеличение аспартатаминотрансферазы к 6-месячному возрасту способствует накоплению массы тела в период подготовки зверей к зиме. У 1,5-месячных щенков выявлены половые различия в уровне активности щелочной фосфатазы: у самцов данный показатель выше, чем у самок, на 21,05%. К 6-месячному возрасту уровень щелочной фосфатазы понижался как у самцов, так и у самок. Снижение активности щелочной фосфатазы с возрастом животных обусловлено участием фермента в формировании скелета в процессе онтогенетического развития. С 4-месячного возраста рост и развитие скелета замедляется, а к 6 мес. звери приобретают размеры и массу тела взрослых животных. Показатели мочевины и креатинина у лисиц обоих полов в процессе роста животных увеличивались, но оставались в пределах референтных границ. Изменение количества мочевины в крови может наблюдаться при потреблении корма со слишком малым или чрезмерно большим количеством белка. Содержание общего белка в сыворотке крови у самцов и самок в возрасте 4 мес. снизилось на 32,51 и 43,24% соответственно по сравнению со значениями в 1,5 мес., а в возрасте 6 мес. показатели снова поднялись до уровня 4 мес. По литературным данным, относительно быстрая стабилизация белкового обмена является биологической особенностью, характерной для многих млекопитающих, рожденных весной, у них ускорен темп роста и в общем сокращена фаза достижения зрелости.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

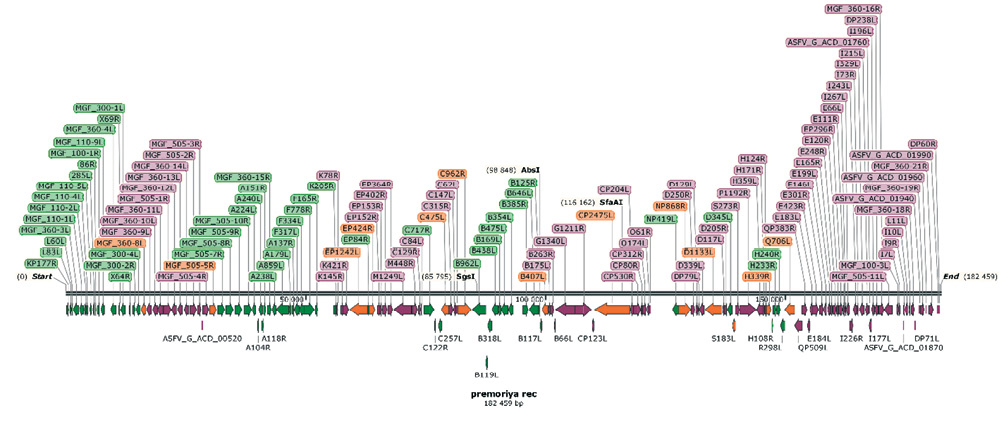

В рамках проведения комплексных молекулярно-генетических исследований изолятов вируса африканской чумы свиней, циркулирующих в России, идентифицирован рекомбинантный вариант с мозаичной структурой генома, вызвавший вспышку заболевания на территории свинокомплекса Приморского края в 2023 г. Охарактеризованный штамм ASFV/Primorsky_2023/DP-4560.Rec обладал феноменом «гемадсорбции», высокой репродукционной активностью в первичных культурах клеток макрофагов свиней, 99,9917%-й идентичностью с первыми рекомбинантными изолятами из Китайской Народной Республики, выявленными в 2021 г. Сайты рекомбинации включали 79 открытых рамок считывания, гомологичных изолятам генотипа II, 49 – генотипу I и 12 смешанных. Исследование методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени биологического материала, ото[1]бранного от павших свиней, не показало изменения чувствительности и специфичности, несмотря на значительные генетические различия рекомбинанта в сравнении с изолятами генотипа II, энзоотичными для Российской Федерации. Однако D. Zhaoetal. в 2023 г. сообщалось о высоковирулентных свойствах родственных вариантов вируса в острых опытах на домашних свиньях. В связи с нарастающими темпами молекулярной эволюции вируса африканской чумы свиней в странах Восточной Азии (Китае, Вьетнаме и дальневосточных регионах России) необходимо усовершенствование мер контроля, общей и специфической профилактики, внутреннего и интернационального надзора за экономически значимой болезнью животных.

ISSN 2658-6959 (Online)