МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

В статье освещается история Федерального центра охраны здоровья животных, начало которой было положено 65 лет тому назад при создании Всесоюзного научно-исследовательского ящурного института. Основная научная тематика – профилактика и борьба с ящуром – была и остается главенствующей для учреждения. Современная история развития Федерального центра охраны здоровья животных неразрывно связана с реформой государственного управления в области сельского хозяйства в стране в 2000-х гг., когда в июле 2004 г. из структуры Министерства сельского хозяйства Российской Федерации была выделена Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в виде самостоятельного федерального органа исполнительной власти с широкими полномочиями в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля и надзора. Основаниями для переподчинения Федерального центра охраны здоровья животных Россельхознадзору, исторически новому для России органу исполнительной власти, явились высокий международный авторитет научного центра и признанная на национальном и международном уровне квалификация его сотрудников в области заразных болезней животных.

ОБЗОРЫ | ЯЩУР

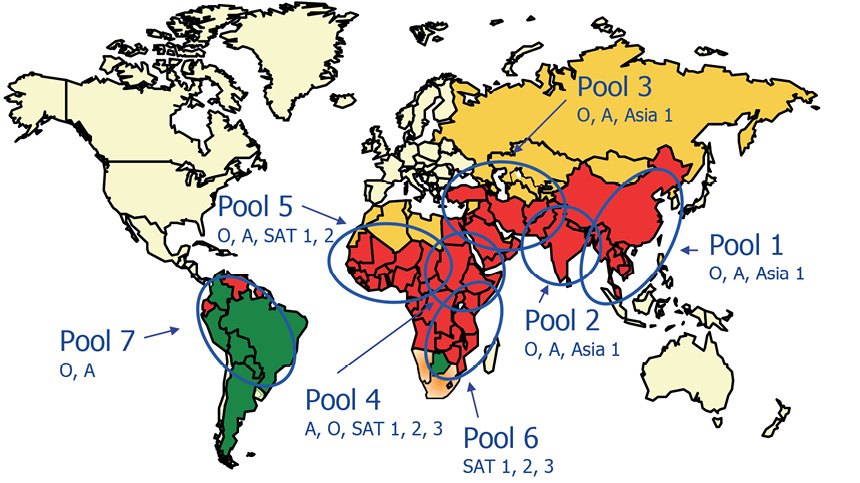

Молекулярно-эпизоотологические исследования являются важным инструментом регионального и глобального надзора за ящуром. Эти исследования базируются на постоянно прогрессирующих технологиях секвенирования нуклеиновых кислот и филогенетического анализа. Применение данных технологий позволило оценить генетическое разнообразие возбудителя ящура, изучить эволюцию вируса в регионах, энзоотичных по заболеванию, и отслеживать пути распространения эпизоотий и панзоотий ящура. Молекулярно-эпизоотологические исследования показали, что в пределах давно известных семи серотипов вируса ящура существуют многочисленные топотипы (географические типы), генетические линии и сублинии. Обычно вирус ящура того или иного топотипа и генетической линии эволюционирует в пределах определенного ареала, периодически вызывая региональные эпизоотии. Однако за последние 30 лет случились две панзоотии ящура, охватившие несколько континентов. Первая панзоотия произошла в конце 1990-х – начале 2000-х гг. и была обусловлена вирусом ящура О/ME-SA/PanAsia, а вторая, вызванная вирусом О/ME-SA/Ind-2001, началась в 2013 г. и продолжается до настоящего времени. Возникновение панзоотий ящура, вероятно, является следствием глобализации мировой экономики. В России ящур не энзоотичен, однако периодически регистрируются спорадические вспышки этой болезни. Молекулярно-эпизоотологические исследования показали, что эти вспышки вызваны заносом инфекции из соседних азиатских стран, главным образом из Китая. Вирус ящура, проникавший на территорию Российской Федерации из других стран, характеризуется большим генетическим разнообразием и относится к трем серотипам, пяти топотипам и восьми генетическим линиям: O/Cathay, O/ME-SA/PanAsia, O/SEA/Mya-98, O/ME-SA/Ind-2001, O/ME-SA/unnamed, A/Asia/Iran-05, A/Asia/Sea-97, Asia1/V. Результаты молекулярно-эпизоотологических исследований учитываются при выборе вакцинных штаммов для профилактической вакцинации скота в зонах с высоким риском заноса ящура. Обзор составлен на основе анализа 68 источников.

ОБЗОРЫ | БОЛЕЗНИ КРС

Вирус гриппа D впервые был обнаружен и идентифицирован в 2011 г. Его аминокислотная последовательность примерно на 50% идентична аминокислотной последовательности вируса гриппа С, что предполагает наличие общего предка у обоих патогенов. Основной резервуар вируса гриппа D – крупный рогатый скот. Установлено участие данного возбудителя в комплексе респираторных болезней крупного рогатого скота. Вирус вызывает у телят заболевание легкой и умеренной степени тяжести и реплицируется как в верхних, так и в нижних отделах дыхательных путей, способствуя возникновению бронхопневмонии. Возбудитель гриппа D передается контактным и воздушно-капельным путем на короткие расстояния, имеет высокую частоту передачи и может усиливать действие других патогенов. На сегодняшний день вакцин или специфического лечения не существует. Агент способен размножаться и передаваться при прямом контакте в организме хорьков и морских свинок, являющихся суррогатными моделями для изучения человеческого гриппа, а также в культурах высокодифференцированных эпителиальных клеток дыхательных путей человека hAEC. В настоящее время определены пять генетических групп вируса гриппа D, циркулирующих в популяциях крупного рогатого скота и свиней во всем мире, что может способствовать генетической рекомбинации между различными штаммами. Возбудитель обладает зоонозным потенциалом и, если произойдет резкое изменение его патогенности для человека, может явиться серьезной проблемой для общественного здравоохранения. Сообщалось о высоком уровне серопозитивности к вирусу среди персонала животноводческих ферм в США и Италии. В доступной литературе нет данных о циркуляции возбудителя гриппа D на территории Российской Федерации. Необходимы исследования, направленные на изучение этого нового вируса, а также проведение мониторинга распространения и циркуляции патогена в нашей стране для понимания его роли в комплексе респираторных заболеваний крупного рогатого скота и зоонозного потенциала.

Мастит является одним из самых распространенных заболеваний молочного скота во всем мире, при разовом обследовании стада выявляется у 5–36% животных, а в течение года заболеваемость достигает 68%, при условии что некоторые коровы переболевают два раза и более. В Российской Федерации, как и во всем мире, болезнь наносит значительный экономический ущерб молочному животноводству. Мастит – это воспаление молочной железы, которое развивается в ответ на воздействие различных факторов внешней и внутренней среды, которые классифицируют как механические, физические, биологические и другие. На основании клинических симптомов заболевание можно разделить на две формы: клиническую и субклиническую. Для установления диагноза необходимо проведение всестороннего обследования как животного, так и молока. Завершающим этапом при диагностике мастита коров является выполнение лабораторных исследований, в данном случае преимущество по информативности отдается бактериологическому методу, с помощью которого удается выделить чистую культуру возбудителя, провести его идентификацию и определить чувствительность к антимикробным препаратам. Последнее играет особую роль для определения вектора дальнейших лечебных мероприятий, поскольку полученная информация позволяет подобрать эффективный антибиотик против конкретного возбудителя. Неправильный выбор, несоблюдение предписанного курса лечения, а также нецелесообразное применение противомикробных средств может привести к генерации мультирезистентных бактерий. Вследствие широкого распространения антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов, несмотря на большое количество используемых в настоящее время препаратов, их эффективность постоянно снижается. Перспективы дальнейшего использования антибиотиков в качестве лекарственных средств многие исследователи и международные организации ставят под сомнение из-за быстро развивающейся к ним резистентности у многих возбудителей. Вакцинопрофилактика занимает значительное место в борьбе с инфекционными болезнями. Применение вакцин позволяет не только снизить количество маститов у коров, но и значительно улучшает качество получаемой молочной продукции.

ОБЗОРЫ | БОЛЕЗНИ ПТИЦ

Представлены данные о многообразии возбудителей аденовирусных инфекций в природе и роли основных патогенов семейства Adenoviridae в инфекционной патологии сельскохозяйственной птицы. Особое внимание уделено проблемным вопросам иммунопрофилактики ввиду отсутствия перекрестного иммунитета между разными серотипами вируса. В мире нет единого и эффективного подхода в стратегии иммунопрофилактики аденовирозов птиц, поэтому совершенствование средств борьбы с аденовирусными заболеваниями птиц является актуальной и важной задачей. Аденовирусные инфекции птиц представлены разными нозологическими единицами: синдромом снижения яйценоскости, синдромом гидроперикардита кур, эрозией желудка, болезнью мраморной селезенки фазанов, геморрагическим энтеритом индеек, гепатитом с тельцами-включениями и множеством неклассифицированных болезней. Приводится информация об основных нозологических формах аденовирусных инфекций, представляющих угрозу для рентабельного ведения птицеводства, освещены результаты исследований зарубежных авторов по изучению эффективности некоторых вакцин против аденовирозов. Большинство вакцин разработаны для профилактики синдрома гидроперикардита кур, однако существование множества серотипов возбудителя требует создания эффективных средств профилактики и диагностики в целях контроля и других инфекций, вызываемых аденовирусами. Нет ни одной зарегистрированной вакцины против аденовирусных инфекций, вызывающих гепатит с тельцами-включениями и эрозию желудка. При этом на долю только гепатита с тельцами-включениями приходится 2,9% от всех регистрируемых инфекционных заболеваний птиц. Вакцин, зарегистрированных на территории Российской Федерации, недостаточно для полного контроля данных инфекций, что требует своевременного решения проблемы. Многообразие возбудителей аденовирусных инфекций птиц обусловливает проблематику их дифференциальной диагностики и специфической профилактики.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | ЯЩУР

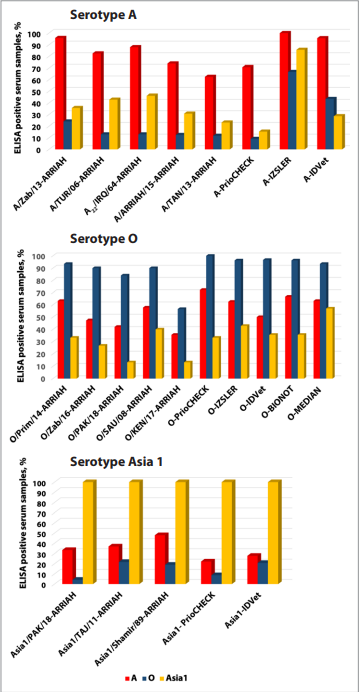

При изучении серотипоспецифичности 24 диагностических иммуноферментных тест-систем для определения антител к структурным белкам вируса ящура 6 производителей (ФГБУ «ВНИИЗЖ», Prionics, IZSLER, Innovative Diagnostics, BIONOTE и MEDIAN Diagnostics) было исследовано 138 образцов сыворотки крови свиней и крупного рогатого скота, вакцинированных против ящура одного или двух серотипов либо инфицированных вирусом ящура. Все использованные тест-системы наряду с ярко выраженной серотипоспецифической активностью (гомологичная реакция) выявляли также некоторое количество перекрестно-реагирующих вирусоспецифических антител, что было обусловлено рядом причин, связанных с консервативными эпитопами в аминокислотной последовательности капсидных полипептидов VP1–VP3 вириона возбудителя ящура, с доступностью внутренних консервативных эпитопов полипептида VP4 для иммунной системы животного при репликации вируса или деструкции вакцинного антигена (вируса) в организме животного в ходе иммунного процесса, а также с компонентным составом экспериментальной противоящурной вакцины и др. Тем не менее анализ большого массива данных (около 3500 исследований) показал, что гомологичная серотипоспецифическая реакция в целом была значительно выше и являлась доминирующей, доля вирусоспецифических незащитных антител, в том числе и перекрестно-реагирующих, была не столь значительной и не искажала результаты оценки иммуногенности противоящурной вакцины в иммуноферментном анализе. В сомнительных случаях требуется подтверждение результатов в других серологических реакциях. Оптимальным вариантом следует считать комплексные исследования на ящур с привлечением разных методов диагностики, таких как иммуноферментный анализ с использованием стандартных и референтных тест-систем и/или реакция вирусной нейтрализации в культуре клеток.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | БОЛЕЗНИ СВИНЕЙ

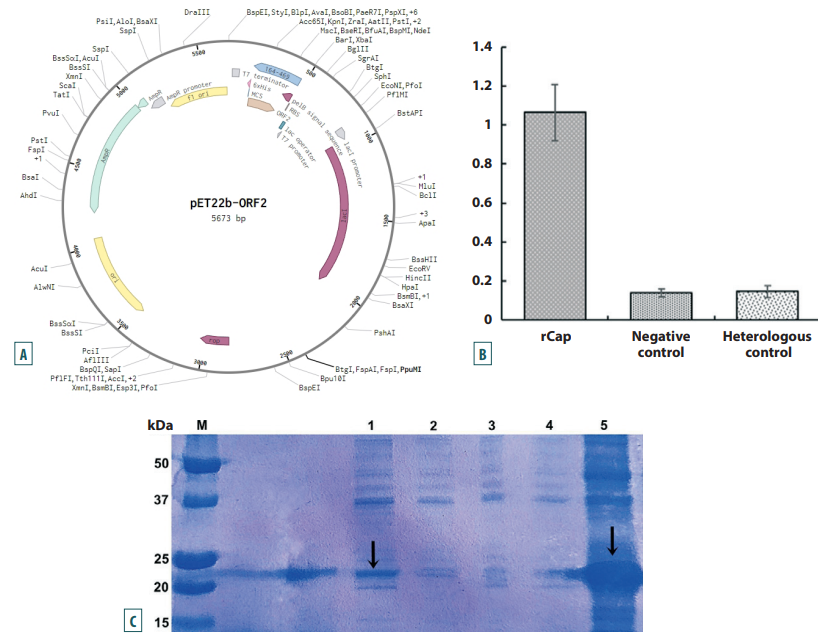

Цирковирусные болезни свиней на сегодняшний день являются одной из наиболее значимых проблем свиноводства в развитых странах. Цирковирус свиней 2-го типа (ЦВС-2) считается основным этиологическим агентом синдрома мультисистемного послеотъемного истощения поросят. Случаи массовой заболеваемости свиней цирковирусными болезнями зарегистрированы в большинстве регионов мира, что влечет за собой серьезные экономические последствия. Известно, что оптимальный профилактический эффект в отношении данных инфекций достигается за счет проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий в сочетании с вакцинацией. Учитывая высокую эволюционную изменчивость вируса, способствующую появлению новых генотипов и штаммов, вопрос разработки новых кандидатных рекомбинантных вакцин против цирковирусной инфекции, вызванной ЦВС-2, остается открытым. Целями настоящего исследования явились конструирование прокариотической системы экспрессии фрагмента гена ORF-2 ЦВС-2 и оценка ее функциональности. Генетическая вставка, сконструированная из наиболее иммуногенных типоспецифических эпитопов ЦВС-2 на основании консенсусной последовательности штаммов и изолятов генотипов 2а, 2b, 2d, клонирована в экспрессионный вектор pET-22b(+), который был реципиирован в штамм Escherichia coli Rosetta 2(DE3). Отбор трансформантов осуществляли на селективной среде по маркерному гену устойчивости к ампициллину. Индукцию экспрессии таргетного гена проводили внесением различных концентраций изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозида. В результате исследований был сконструирован штамм Escherichia coli Rosetta 2(DE3)/pET-22b-ORF-2 – продуцент фрагмента капсидного белка (92–233 а. о.). Установлено, что в присутствии 1 мМ изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозида уровень экспрессии растворимого укороченного rCap достигает 35–40 мг/л через 6 ч постиндукции. Специфичность продукта экспрессии оценивали в непрямом иммуноферментном анализе с сывороткой крови свиньи, гипериммунизированной цельновирионным ЦВС-2. Было показано, что коэффициент позитивности лизатов клеток штамма-продуцента составлял в среднем 4,34 (p < 0,005). Рекомбинантный белок rCap пригоден для целей серологической диагностики, а также представляет интерес в качестве компонента вакцины, что является целью наших дальнейших изысканий.

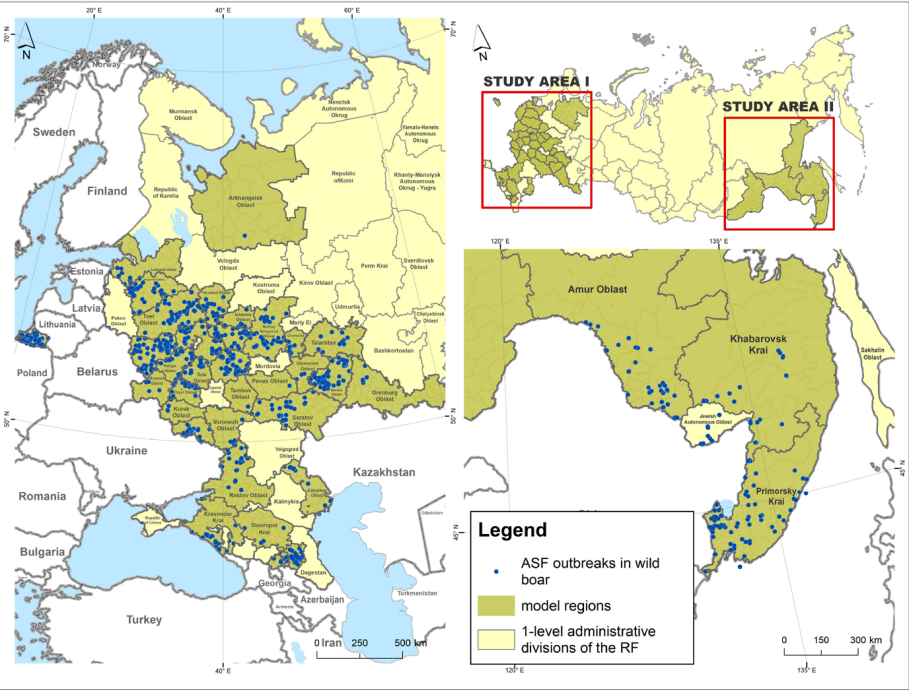

Анализ и оценка факторов риска, связанных с возникновением, распространением и персистенцией вируса африканской чумы свиней в популяции диких кабанов, представляет собой важный инструмент в определении стратегических мер, направленных на ликвидацию и смягчение последствий эпизоотий. Детальное изучение зарубежной и отечественной литературы позволило сделать вывод, что факторы управления популяциями диких кабанов, социально-экономические и связанные с внешней средой, в основном определяющие плотность и численность животных, являлись наиболее значимыми и ассоциированными с риском возникновения очагов африканской чумы свиней в дикой фауне. Для выявления факторов риска распространения заболевания среди диких кабанов в субъектах Российской Федерации была построена регрессионная модель, исследующая взаимосвязь между ежегодным количеством вспышек африканской чумы свиней среди кабанов на уровне муниципальных районов, плотностью популяции кабана и рядом других факторов за период с 2007 по 2022 г. По результатам проведенного регрессионного моделирования на уровне субъектов в 42,5% модельных регионов Российской Федерации была выявлена положительная взаимосвязь интенсивности вспышек заболевания и плотности популяции кабана. Другими значимыми факторами явились протяженность автодорог, наличие лесного покрова и вспышек среди домашних свиней. Однако в целом для всех неблагополучных субъектов регрессионная модель показала несостоятельность фактора плотности популяции кабана для объяснения наблюдаемого распределения вспышек африканской чумы свиней, что может указывать на наличие иных эпизоотических драйверов распространения заболевания в дикой природе. Одним из таких механизмов может являться сохранение инфекционного потенциала во внешней среде и в сформированных стационарных локальных очагах африканской чумы свиней, несмотря на принимаемые противоэпизоотические мероприятия, включающие в себя и меры по регулированию численности восприимчивого поголовья – депопуляцию.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | БОЛЕЗНИ ПТИЦ

Для птицеводческих хозяйств актуальной проблемой остается загрязнение окружающей среды возбудителями инфекционных болезней. Микобактерии туберкулеза птичьего вида могут длительное время расти и размножаться в органических отходах птицефабрик, загрязняя огромные примыкающие территории и являясь при этом источником заражения не только диких и домашних животных и птицы, но и человека. Целью работы являлось изучение продолжительности жизнеспособности Mycobacterium avium в объектах внешней среды в двух географических зонах Республики Дагестан с разными почвенно-климатическими характеристиками. Исследованию подверглись контаминированные микобактериями птичьего вида пробы (поверхностные и с глубины 5 см) почвы пастбищ, выгульного двора и помета. Эксперименты показали, что в образцах из предгорной зоны, отобранных в летнее время, когда температура воздуха колебалась от 15,1 до 30 °С, поверхности почвы – от 17 до 38 °С, влажность воздуха – от 44 до 94% и среднемесячное количество осадков составляло 1,5 мм, жизнеспособность патогенных для кур микобактерий сохранялась до 30 дней. С сентября по май при температуре воздуха от –10,8 до +25 °C, почвы от –14 до +30 °C, влажности воздуха от 26 до 100% и среднем количестве осадков 0,39 мм на поверхности почвы пастбищ и выгульного двора бактерии оставались жизнеспособными до 213 дней, на глубине 5 см и в помете – до 243 дней. В равнинной зоне в этот же временной период в слабозасоленной почве со значительным содержанием гумуса при температуре воздуха от –11,9 до +27,3 °C, почвы от –13 до +45 °C, относительной влажности от 37 до 100% и среднемесячных осадках 20,4 мм микобактерии птичьего вида выживали как в условиях предгорной зоны – в течение 213 и 243 дней соответственно. Патолого-анатомические изменения во внутренних органах птиц соответствовали клиническим признакам туберкулеза у 86 (50,3%) из 171 особи. Полученные результаты позволят разработать оптимальный алгоритм проведения комплекса ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий для оздоровления птицеводческих предприятий от туберкулеза.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | ЭПИЗООТОЛОГИЯ

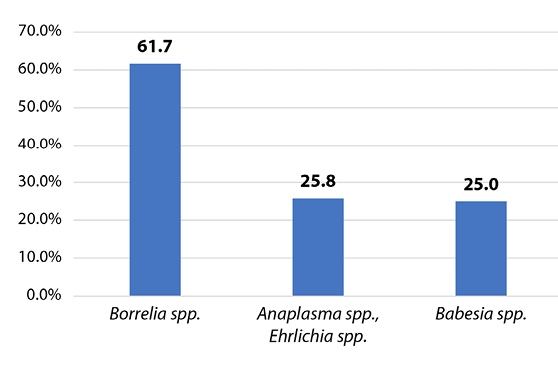

Приведены результаты анализа эколого-эпизоотологической и эпидемиологической значимости иксодовых клещей в распространении и циркуляции возбудителей клещевых инфекций на территории Белорусского Поозерья. Сбор образцов проводили с апреля по ноябрь 2022 г. на объектах открытой природы Витебского района, при этом пройдено 8 маршрутов, отработано 18 флаго-километров, собрано 529 экземпляров клещей, в том числе 350 взрослых имаго и 179 нимф. Родовую и видовую принадлежность иксодовых клещей устанавливали с помощью определителя Н. А. Филипповой. Все отловленные особи были исследованы на наличие генетического материала Borrelia spp., Anaplasma spp. (Ehrlichia spp.), Babesia spp. и Tick-borne encephalitis virus методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с использованием набора реагентов для экстракции нуклеиновых кислот из объектов окружающей среды в соответствии с инструкцией производителя. Группировку проб осуществляли в соответствии с МУ 3.1.1027-01 «Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих – переносчиков возбудителей природно-очаговых инфекций», при этом в одну пробу включали только одного клеща. Определено, что различия в показателях численности иксодовых клещей и встречаемости в них генетических маркеров возбудителей клещевых инфекций имеют определенную связь с экологическими особенностями изучаемых территорий. Установлено, что в Белорусском Поозерье фауна эпидемически и эпизоотически значимых видов клещей, способствующих распространению трансмиссивных инфекций и инвазий, представлена клещами родов Ixodes и Dermacentor, индекс встречаемости составил 70,1 и 29,9% соответственно. Показано, что спектр возбудителей инфекционных заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами, на исследуемых территориях Витебского района в 61,7% случаев представлен Borrelia spp., в 25,8% – Anaplasma spp. (Ehrlichia spp.) и в 25% – Babesia spp., при этом микст-инфицированность переносчиков составила 10,8%. Генетический материал вируса клещевого энцефалита в пробах обнаружен не был. Общая инфицированность иксодовых клещей составляла 22,7%.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | БИОТЕХНОЛОГИЯ

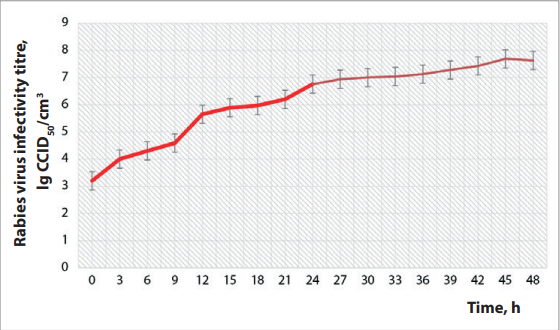

Исследование посвящено изучению динамики трансформации ДНК клеток сублинии ВНК-21/SUSP/ARRIAH при репродукции в них вируса бешенства. Инфицированные возбудителем и контрольные интактные клетки культивировались в аналогичных условиях. При выявлении зависимости инфекционности вируса от времени репродукции установили, что титр его инфекционной активности увеличивался от (3,2 ± 0,2) lg ККИД50/см3 при инокуляции до (7,63 ± 0,3) lg ККИД50/см3 через 48 ч репродукции, но более интенсивно он возрастал в первые 24 ч. Концентрация клеток при этом изменилась с 0,5 до 1,9 млн/см3, то есть выросла в 3,8 раза. Спустя 24 ч кратность прироста клеток замедлялась. В процессе изучения фаз клеточного цикла при репродукции в клетке-хозяине вируса бешенства получены результаты, позволяющие оценить продолжительность и доминирование фаз G1, S, G2 + M на разных этапах культивирования. Динамика изменений популяции клеток, находящихся в апоптозе, в контроле и опыте была одинаковой в течение 36 ч культивирования. По прошествии данного времени инфицированных клеток в стадии апоптоза было на 28–42% больше по сравнению с таковыми в контроле. Доля клеток, находящихся в стадии фазы G1, через 9 ч в опытных образцах увеличилась на 11,7%, в контрольных, наоборот, уменьшилась на 16,6%. В дальнейшем количество клеток в G1-фазе и в контроле, и в опыте изменялось одинаково: через 15–18 ч наблюдали уменьшение на 40%, далее – ростовой скачок на 45–46%, потом опять снижение на 39–40%, затем вновь увеличение. После 33 ч репродукции и до окончания культивирования доля инфицированных клеток, находящихся в фазе G1, была значительно больше (на 12–21%), чем контрольных. Количество клеток в фазе S в опыте и контроле в первые сутки репродукции вируса было одинаковым, при этом наблюдали резкое скачкообразное увеличение через 15 и 24 ч в 3,4 и 2,4 раза соответственно. Через 24 ч между инфицированными и контрольными клетками начали проявляться различия, которые постепенно возрастали с 8 до 137% к окончанию репродукции. В фазе G2 + M через 30 ч репродукции количество клеток опытных образцов начинало уменьшаться на 17–28% по сравнению с контрольными. Перестройка клетки на синтез полных частиц вируса бешенства наступала через 24 ч репродукции. Об этом говорят изменения в фазах клеточного цикла клетки-хозяина и замедление прироста самой популяции клеток линии ВНК-21/SUSP/ARRIAH.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

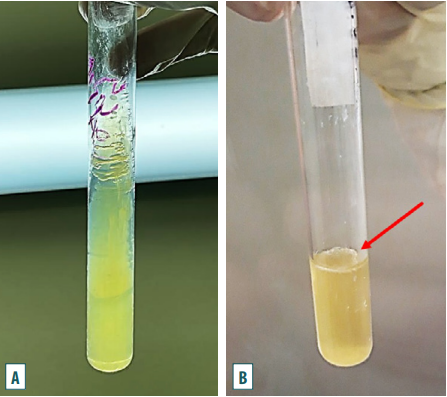

Одним из направлений коллекционной деятельности является оптимизация существующих методов и разработка новых технологий консервации штаммов микроорганизмов, поэтому проведение работ по усовершенствованию ранее разработанных методик сохранения аутентичности штаммов является актуальной задачей. В статье приведена информация по поддержанию производственного штамма Burkholderia mallei 5584 (Маster seed) с использованием разработанной ранее системы, которая была дополнена новыми этапами согласно современным требованиям, предъявляемым к коллекционным фондам штаммов возбудителей особо опасных болезней. Предыдущая схема поддержания штамма предусматривала его хранение в нативном виде, что способствовало накоплению генетических мутаций и, как следствие, изменению свойств бактериальной клетки. Для увеличения сроков хранения данного штамма и обеспечения стабильности его биологических свойств применен метод лиофилизации. В качестве криопротектора использовали обезжиренное молоко. Сублимационную сушку проводили по выбранному режиму. Данный метод дает возможность пассировать штамм на чувствительных моделях один раз в 5 лет, что более выгодно и безопасно с экономической и биологической точек зрения. Для безопасной работы с производственным штаммом 5584 возбудителя сапа разработан метод его инактивации гамма-лучами при 30 кГр, который позволил добиться стерильности микробной взвеси и сохранить структуру бактериальных клеток. При сравнении ранее разработанной и дополненной схем установлено, что усовершенствованная система поддержания штамма Burkholderia mallei 5584 (Маster seed) позволяет исключить утрату его биологических свойств, необходимых для производства качественных сапных диагностикумов, используемых для своевременного выявления заболевания у восприимчивых животных при проведении диагностических исследований.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

ПАМЯТИ КОЛЛЕГ

ISSN 2658-6959 (Online)