Перейти к:

Обзор современной эпизоотической ситуации по бешенству в Российской Федерации. Динамика изменений за 35-летний период, закономерности, влияющие факторы

https://doi.org/10.29326/2304-196X-2025-14-3-232-240

Аннотация

Введение. На территории Российской Федерации регистрируются эпизоотии бешенства природного типа, которые характеризуются стабильно высокой инцидентностью среди диких и домашних животных. Непрерывность эпизоотического процесса бешенства обеспечивается биологической резервацией вируса Lyssavirus rabies в популяциях диких хищников семейства псовых, преимущественно в популяции рыжей лисицы (Vulpes vulpes). Экология и этология лисиц предопределяют территорию распространения бешенства, сезонную динамику инцидентности и видовой состав животных, вовлекаемых в эпизоотический процесс.

Цель исследования. Проведение пространственно-временного анализа данных мониторинга бешенства за 35-летний период для исследования факторов, определяющих особенности современной эпизоотической ситуации.

Материалы и методы. На платформе реляционной системы управления базами данных Microsoft Access (www.microsoft.com) были агрегированы данные о вспышках бешенства на территории Российской Федерации, о проведении антирабической вакцинации среди диких животных, а также о природно-сельскохозяйственном районировании. Для выполнения пространственного анализа вся эпизоотологическая информация базы данных была геокодирована и представлена в виде наборов векторных карт в тематическом проекте геоинформационной системы. Построение ГИС-проекта проводилось на платформе QGIS Desktop (www.qgis.org).

Результаты. Современный нозоареал бешенства охватывает территорию, которая затрагивает большую часть регионов Российской Федерации. Основная зона стабильно высокой инцидентности бешенства приходится на биомы лесостепей, смешанных и широколиственных лесов Восточно-Европейской равнины. На территории Российской Федерации максимальное количество случаев бешенства регистрируется среди лисиц. Эпизоотии бешенства в природных экосистемах сопровождаются эффектом «перелива» (spillover effect) с активным распространением болезни среди различных видов домашних животных. Основную группу эпизоотологического риска составляют собаки, кошки и крупный рогатый скот. Оральная антирабическая вакцинация диких хищников обеспечила формирование выраженного тренда на снижение заболеваемости животных бешенством с одновременным уменьшением амплитуды колебаний кривой инцидентности в периоды многолетних эпизоотических циклов.

Заключение. Регистрируемое снижение инцидентности бешенства на территории Российской Федерации не сопровождается значимым уменьшением площади нозоареала. Это свидетельствует о необходимости коррекции проводимых противоэпизоотических мероприятий с разработкой программы по обеспечению полной элиминации циркулирующих полевых штаммов Lyssavirus rabies из неблагополучных экосистем.

Ключевые слова

Для цитирования:

Гулюкин А.М., Шабейкин А.А. Обзор современной эпизоотической ситуации по бешенству в Российской Федерации. Динамика изменений за 35-летний период, закономерности, влияющие факторы. Ветеринария сегодня. 2025;14(3):232-240. https://doi.org/10.29326/2304-196X-2025-14-3-232-240

For citation:

Gulyukin A.M., Shabeykin A.A. Rabies in the Russian Federation: A 35-year review of trends, patterns, and influencing factors. Veterinary Science Today. 2025;14(3):232-240. https://doi.org/10.29326/2304-196X-2025-14-3-232-240

ВВЕДЕНИЕ

Бешенство является вирусным природно-очаговым заболеванием, которое способно вызвать развитие летального менингоэнцефалита у представителей всех видов млекопитающих [1]. Клиническую форму бешенства у животных и человека может индуцировать инфицирование любым из известных 18 видов вирусов, которые входят в род Lyssavirus [2]. Циркуляция штаммов лиссавирусов в естественных экосистемах происходит в конспецифичных популяциях млекопитающих животных, которые выступают биологическими резервуарами вируса. Подавляющее число видов лиссавирусов циркулируют в популяциях рукокрылых животных (Chiroptera) [3]. Исключение составляет вид Lyssavirus rabies, который обладает биологическими механизмами, обеспечивающими смену резервуарного хозяина [4-6]. Переход Lyssavirus rabies к циркуляции и резервации в популяциях наземных животных отряда хищных (Carnivora) обеспечил его распространение на большинстве континентов с интродукцией в экосистемы различных биоценозов [7].

На Lyssavirus rabies приходится подавляющее число от всех регистрируемых случаев бешенства [8][9]. С середины ХХ века по настоящее время основным биологическим резервуаром и распространителем Lyssavirus rabies на территории Российской Федерации является рыжая лисица (Vulpes vulpes) [10][11]. В условиях арктических экосистем резервация Lyssavirus rabies происходит в популяции песцов (Alopex lagopus) [12]. В лесных биомах, возможно, формируются условия для параллельной резервации вируса Lyssavirus rabies в популяциях лисиц и енотовидных собак (Nyctereutes procyonoides) [13]. Однако значение енотовидных собак как биологического резервуара вируса на территории Российской Федерации подвергается сомнению [14].

Эпизоотии природного (лисьего) бешенства, в отличие от городского (собачьего), редко провоцируют случаи заражения человека, но при этом являются причиной массового заболевания и гибели различных видов домашних и диких животных [15]. Инфицирование животных, не относящихся к резервуарным видам, является побочным эффектом «перелива» эпизоотической волны (spillover effect) и представляет собой тупиковое направление развития эпизоотического процесса [16].

В популяциях рукокрылых животных на территории Российской Федерации была доказана циркуляция трех видов лиссавирусов [17-19]. Однако, исходя из расположения ареалов летучих мышей различных видов, этот список с высокой вероятностью не окончательный. В популяции летучих мышей вида поздний кожан (Eptesicus serotinus) была доказана циркуляция штаммов вируса Lyssavirus hamburg (European bat 1 lyssavirus), который широко распространен на территории всего европейского субконтинента. В популяции летучих мышей вида большой трубконос (Murina leucogaster) была выявлена циркуляция штаммов вируса вида Lyssavirus irkut. В Российской Федерации ареалы данного вида летучих мышей и резервируемого ими лиссавируса распространяются на теплообеспеченные районы Сибири и Дальнего Востока. В предгорьях Кавказа в популяции летучих мышей вида обыкновенный длиннокрыл (Miniopterus schreibersii) была выявлена циркуляция штаммов вируса вида Lyssavirus caucasicus (West Caucasian bat lyssavirus).

Благодаря обособленному образу жизни насекомоядных летучих мышей передача лиссавирусов от них животным других видов и человеку происходит на спорадическом уровне и не является глобальной проблемой в эпизоотологическом и эпидемиологическом аспектах.

Учитывая, что сохранение и амплификация штаммов лиссавирусов в занимаемых биоценозах обеспечивается их циркуляцией в популяциях животных резервуарных видов, особенности эпизоотического процесса бешенства детерминированы ландшафтно-климатическими условиями неблагополучных природных экосистем [20]. Анализ пространственно-временной динамики заболеваемости животных бешенством в привязке к природно-сельскохозяйственным зонам и провинциям позволяет исследовать территорию риска с определением факторов, влияющих на стабильность эпизоотического процесса в различных экосистемах [21].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На платформе реляционной системы управления базами данных Microsoft Access (www.microsoft.com) были агрегированы данные отчетов Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о вспышках бешенства и проведении антирабической вакцинации среди диких животных. В сформированной базе данных вся информация была структурирована по временной шкале, административно-территориальной принадлежности и виду заболевших животных. Исходя из принадлежности к административным районам, все эпизоотологические данные были привязаны к данным природно-сельскохозяйственного районирования России [22]. Графическая визуализация и статистическая обработка данных проводились с использованием пакета анализа, входящего в состав Microsoft Excel (www.microsoft.com).

Для проведения пространственного анализа все записи базы данных о вспышках бешенства были географически индексированы и привязаны к ID-кодам атрибутивных таблиц слоев на векторной карте административных районов Российской Федерации. Это позволило в тематическом ГИС-проекте построить слои векторной карты с эпизоотологической информацией. Построение ГИС-проекта проводилось на платформе QGIS Desktop (www.qgis.org).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исходя из анализа данных эпизоотологического мониторинга за 35-летний период, можно сделать заключение, что показатели проявления эпизоотического процесса бешенства на территории Российской Федерации непрерывно менялись. Изменения затрагивали все основные показатели, включая годовую инцидентность и долевое соотношение видов животных, вовлекаемых в эпизоотию.

Как видно на графике, приведенном на рисунке 1, наибольшие колебания в прохождении кривой заболеваемости регистрировались по диким животным. В период до 1997 г. число зарегистрированных случаев бешенства среди диких животных значительно уступало количеству случаев заболеваемости среди сельскохозяйственных и домашних животных, что может быть объяснено недостаточностью активных и пассивных мониторинговых исследований в дикой природе. В последующее десятилетие изменились методы диагностики и увеличились объемы исследований среди диких животных. В этот период оральная вакцинация диких плотоядных животных не проводилась и эпизоотический процесс протекал с формированием выраженных многолетних циклов, сопровождавшихся резкими колебаниями кривой заболеваемости с периодичностью 2–4 года. Данное явление связано с автокорреляцией эпизоотического процесса, когда территориальная распространенность летальной инфекции влияет на плотность популяции животных, резервирующих возбудителя.

На середину рассматриваемого 35-летнего периода пришлось начало применения антирабических оральных вакцин для диких плотоядных. По мере усиления кампании по проведению антирабической вакцинации в дикой природе сформировался тренд на снижение инцидентности и выравнивание амплитуды эпизоотических циклов [9].

При сравнении кривых заболеваемости на рисунке 1 видно, что заболеваемость бешенством домашних плотоядных и сельскохозяйственных животных находится в прямой зависимости от числа случаев болезни у диких животных. Это отчетливо прослеживается по прохождению эпизоотических циклов, но присутствуют отличия в долговременных трендах. Среди сельскохозяйственных животных тренд на снижение после 2007 г. был более выражен, чем у домашних плотоядных животных. Технологическое развитие животноводческой отрасли в последние десятилетия сопровождалось уменьшением общего числа животных, в том числе тех, которые находятся на выпасе. Общее поголовье крупного рогатого скота, по данным Росстата, составляло: в 1990 г. – 57 043,0 тыс. гол.; в 2007 г. – 21 501,6 тыс. гол.; в 2023 г. – 17 068,2 тыс. гол. (данные на конец года). В противоположность сельскохозяйственным животным численность домашних кошек и собак непрерывно увеличивалась, особенно в сельских районах и малых городах, имеющих более тесный контакт с дикой природой [23].

Относительно стабильным периодом по факторам, влияющим на эпизоотический процесс, могут считаться последние 10–15 лет. В это время в Российской Федерации кампании по оральной антирабической иммунизации диких хищников стали проводиться на регулярной основе. Минимальное количество оральной вакцины, применяемой по факту за год, пришлось на 2014–2015 гг. (5,5 и 5,0 млн доз соответственно). В остальные годы этот показатель колебался от 12,0 млн доз (2013) до 26,4 млн доз (2020). В среднем ежегодно применялось около 16,0 млн доз оральной антирабической вакцины. Исходя из этого, для исследования современных особенностей эпизоотического процесса бешенства был выбран период с 2013 по 2024 г.

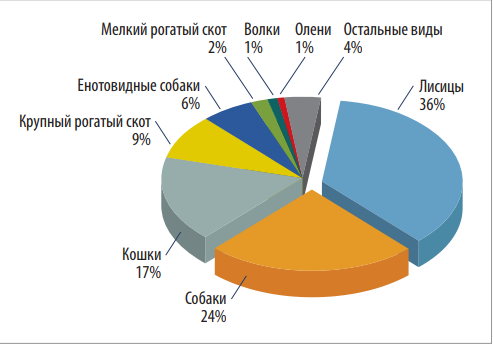

Установлено, что наиболее часто бешенство выявлялось среди лисиц, собак, кошек, крупного рогатого скота и енотовидных собак (рис. 2).

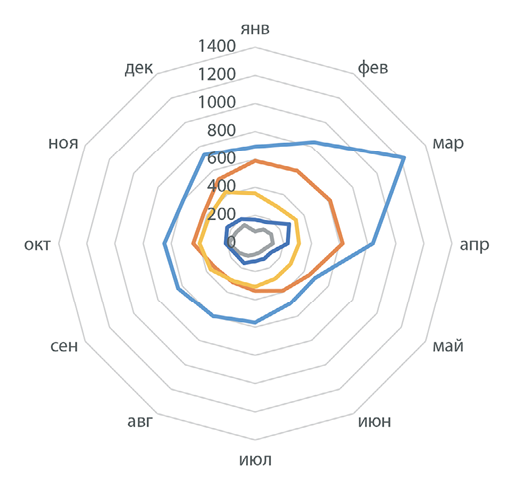

Помимо многолетних циклов колебаний инцидентности, современный эпизоотический процесс бешенства на территории Российской Федерации характеризуется выраженной сезонностью, что объяснимо биологией лисицы, являющейся основным резервуаром и распространителем вируса.

Наименьший уровень инцидентности бешенства приходится на начало лета и совпадает с периодом выкармливания лисят и минимальной дальностью миграций животных. В конце лета молодые лисята начинают искать место обитания, активно мигрируют, что провоцирует осенний подъем заболеваемости. Самый сильный скачок приходится на март, что является следствием активных перемещений и контактов животных в период зимнего гона (рис. 3).

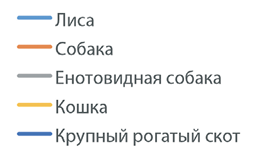

Анализ данных о локализации неблагополучных по бешенству пунктов за данный период показывает, что современный нозоареал бешенства затрагивает территорию, которая охватывает большую часть регионов Российской Федерации. Без учета четырех новых регионов за последние 12 лет случаи бешенства были выявлены в 78 субъектах страны, в 39 из них вспышки бешенства регистрировались ежегодно. Высокая инцидентность и плотность пространственного расположения вспышек бешенства в новых регионах, исходя из данных наблюдения за два последних года, позволяет отнести данные территории также к зоне со стабильно высоким уровнем эпизоотического неблагополучия.

К наиболее неблагополучным за 12-летний период можно отнести 30 субъектов страны, на территории которых было зарегистрировано свыше 80% вспышек бешенства (табл. 1).

Наибольшую инцидентность за 12 лет продемонстрировали регионы, входящие в состав Центрального и Приволжского федеральных округов. В то же время при сравнении 6-летних временных отрезков в этих регионах выявлено наиболее значительное снижение инцидентности.

Как видно из таблицы 1, процесс снижения эпизоотической напряженности происходил несинхронно, по некоторым регионам можно отметить лишь незначительную динамику или даже прирост заболеваемости.

Современный нозоареал бешенства привязан преимущественно к теплообеспеченным регионам Российской Федерации. Незначительное число случаев болезни приходится на биомы северных территорий.

Характерной особенностью географического распределения вспышек бешенства является низкая пространственная плотность в подзонах северной и средней тайги. Отсутствие мониторинговых данных в бореальных лесах тайги частично объяснимо малонаселенностью территорий, однако относительно низкая заболеваемость бешенством среди домашних плотоядных свидетельствует о наличии естественных причин низкой инцидентности. Самозатухание эпизоотических волн бешенства в бореальных лесах объяснимо низкой плотностью популяций хищников из-за относительно слабой кормовой базы, наличием естественных ландшафтных препятствий и высокого снежного покрова в зимнее время для миграционных передвижений животных.

Сравнение территориального расположения вспышек бешенства в 2013–2018 и 2019–2024 гг. показало, что количество эпизоотических вспышек на единицу пространства при одновременном сохранении границ нозоареала снизилось (рис. 4).

Учитывая, что наблюдаемая неоднородность территориального распределения вспышек бешенства объяснима экологическими условиями, которые влияют на численность и миграционную активность диких хищников, современная зона эпизоотологического риска привязана к определенным природно-сельскохозяйственным зонам и провинциям.

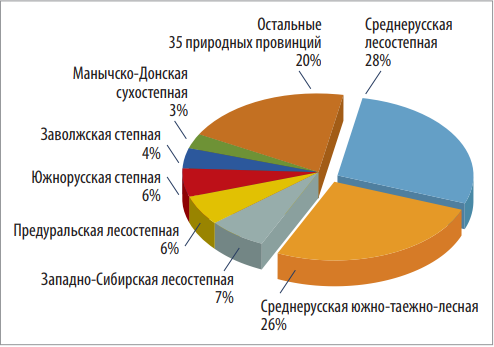

Из 42 природно-сельскохозяйственных провинций, в которых выявлялось бешенство в 2013–2024 гг., свыше 50% случаев заболеваний приходилось на две из них – Среднерусскую лесостепную и Среднерусскую южно-таежно-лесную (рис. 5).

Привязка эпизоотического неблагополучия по бешенству к природным экологическим системам предопределяет административно-территориальное распределение вспышек болезни и сопровождается географическими различиями в видовом составе заболевших животных (табл. 2).

Вовлечение животных различных видов в эпизоотический процесс бешенства происходит территориально дифференцированно. В более холодных регионах отмечается превалирование случаев болезни среди диких животных. В теплообеспеченных регионах основную группу эпизоотологического риска составляют домашние плотоядные животные. Данная закономерность объяснима большим взаимопроникновением природной и антропогенной сред в южных регионах.

Наиболее низкая регистрация случаев бешенства среди лисиц в 2013–2024 гг. отмечалась в Кавказской горной природной зоне. Здесь из 192 случаев бешенства только 7 было зарегистрировано среди лисиц, что составляет 4%. Также в данной природной зоне отсутствует сезонный подъем заболеваемости животных бешенством в марте, который является типичным для лисьего бешенства в биомах равнинных территорий.

Рис. 1. Кривые ежегодной заболеваемости бешенством в основных видовых группах животных

Fig. 1. Annual rabies incidence curves in the major species groups

Рис. 2. Долевое распределение случаев заболеваемости бешенством по видам животных за период с 2013 по 2024 г.

Fig. 2. Percentage of rabies cases by animal species in 2013–2024

Рис. 3. Сезонность заболеваемости основных видов животных,

вовлекаемых в эпизоотический процесс бешенства

(по данным мониторинга за 2013–2024 гг.)

Fig. 3. Dynamics of seasonal rabies incidence in animals involved in the rabies process (according to monitoring data for 2013–2024)

Таблица 1

Субъекты Российской Федерации с наибольшим количеством зарегистрированных случаев бешенства за период с 2013 по 2024 г.

Table 1

The subjects of the Russian Federation with the highest rabies incidence in 2013–2024

|

Федеральный округ |

Субъект РФ |

Количество зарегистрированных случаев бешенства |

Соотношение между двумя периодами, % |

||

|

всего |

период с 2013 по 2018 г. |

период с 2019 по 2024 г. |

|||

|

Центральный |

Московская обл. |

1501 |

1221 |

280 |

23 |

|

Приволжский |

Саратовская обл. |

1229 |

842 |

387 |

46 |

|

Центральный |

Белгородская обл. |

1220 |

996 |

224 |

22 |

|

Центральный |

Липецкая обл. |

931 |

852 |

79 |

9 |

|

Приволжский |

Республика Татарстан |

811 |

719 |

92 |

13 |

|

Уральский |

Челябинская обл. |

797 |

437 |

360 |

82 |

|

Приволжский |

Пензенская обл. |

791 |

470 |

321 |

68 |

|

Центральный |

Воронежская обл. |

734 |

522 |

212 |

41 |

|

Центральный |

Тамбовская обл. |

733 |

493 |

240 |

49 |

|

Центральный |

Владимирская обл. |

684 |

443 |

241 |

54 |

|

Южный |

Волгоградская обл. |

680 |

478 |

202 |

42 |

|

Центральный |

Смоленская обл. |

665 |

371 |

294 |

79 |

|

Центральный |

Тверская обл. |

656 |

501 |

155 |

31 |

|

Приволжский |

Республика Удмуртия |

646 |

524 |

122 |

23 |

|

Приволжский |

Оренбургская обл. |

565 |

453 |

112 |

25 |

|

Приволжский |

Нижегородская обл. |

563 |

309 |

254 |

82 |

|

Приволжский |

Самарская обл. |

530 |

255 |

275 |

108 |

|

Центральный |

Брянская обл. |

509 |

434 |

75 |

17 |

|

Центральный |

Ярославская обл. |

507 |

411 |

96 |

23 |

|

Уральский |

Свердловская обл. |

466 |

321 |

145 |

45 |

|

Уральский |

Тюменская обл. |

425 |

214 |

211 |

99 |

|

Центральный |

Тульская обл. |

414 |

365 |

49 |

13 |

|

Центральный |

Рязанская обл. |

382 |

245 |

137 |

56 |

|

Приволжский |

Кировская обл. |

370 |

315 |

55 |

17 |

|

Сибирский |

Красноярский край |

309 |

110 |

199 |

181 |

|

Сибирский |

Новосибирская обл. |

298 |

184 |

114 |

62 |

|

Центральный |

Курская обл. |

295 |

257 |

38 |

15 |

|

Сибирский |

Республика Хакасия |

287 |

156 |

131 |

84 |

|

Южный |

Астраханская обл. |

248 |

180 |

68 |

38 |

|

Центральный |

Калужская обл. |

238 |

150 |

88 |

59 |

Рис. 4. Локализация и количество вспышек бешенства, зарегистрированных в административных районах Российской Федерации в 2013–2018 и 2019–2024 гг.

Fig. 4. Location and number of rabies outbreaks reported in the administrative regions of the Russian Federation in 2013–2018 and 2019–2024

Рис. 5. Распределение вспышек бешенства, зарегистрированных в 2013–2024 гг., по природно-сельскохозяйственным провинциям Российской Федерации

Fig. 5. Distribution of rabies outbreaks reported in 2013–2024 by agroecological provinces of the Russian Federation

Таблица 2

Территориальные различия в вовлечении в эпизоотический процесс бешенства животных различных видовых групп (по данным мониторинга за 2023–2024 гг.)

Table 2

Rabies infected animals of various groups by territories (according to monitoring data for 2013–2024)

|

Федеральный округ |

Дикие животные |

Домашние животные |

Сельскохозяйственные животные |

|||

|

Всего голов |

Вовлеченность, % |

Всего голов |

Вовлеченность, % |

Всего голов |

Вовлеченность, % |

|

|

Северо-Западный |

218 |

60 |

61 |

17 |

85 |

23 |

|

Центральный |

4909 |

49 |

4410 |

44 |

711 |

7 |

|

Приволжский |

2771 |

43 |

2823 |

44 |

876 |

14 |

|

Южный |

362 |

24 |

935 |

61 |

243 |

16 |

|

Северо-Кавказский |

61 |

11 |

290 |

51 |

223 |

39 |

|

Уральский |

1244 |

60 |

559 |

27 |

259 |

13 |

|

Сибирский |

928 |

53 |

359 |

21 |

448 |

26 |

|

Дальневосточный |

110 |

48 |

61 |

27 |

57 |

25 |

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Современный эпизоотический процесс бешенства на территории Российской Федерации обеспечивается резервацией вируса в популяциях лисиц. В период с 2013 по 2024 г. доля случаев бешенства, зарегистрированных среди лисиц, составила 36%. Наиболее обширная и стабильная зона эпизоотического неблагополучия приходится на две природно-сельскохозяйственные провинции: Среднерусскую лесостепную и Среднерусскую южно-таежно-лесную. Условия Восточно-Европейской равнины в зоне лесостепей и примыкающей к ней южно-таежно-лесной зоне (смешанных и широколиственных лесов) обеспечивают хорошую кормовую базу для хищников семейства псовых и не препятствуют свободной циркуляции эпизоотических волн бешенства по обширной территории. В совокупности эти факторы поддерживают непрерывность эпизоотического процесса и стабильно высокую инцидентность.

Среди других видов животных наиболее часто бешенство регистрируется среди собак, кошек и крупного рогатого скота, на долю которых суммарно приходится около половины от всех случаев болезни. Инфицирование представителей данных видов можно расценивать как побочный эффект «перелива» природных эпизоотий. Учитывая, что на бешенство собак приходится 24% от общего числа случаев болезни, традиционно возникает вопрос о присутствии на территории Российской Федерации эпизоотий бешенства городского экотипа. Однако при наличии развитой ветеринарной службы и финансируемой государством программы по антирабической вакцинации животных вероятность формирования самостоятельной стабильной циркуляции вируса в популяциях собак является крайне низкой. Домашние плотоядные животные, вследствие особенностей поведения, наиболее часто получают укусы при вторжении лисиц на территорию населенных пунктов и являются яркими маркерами природных эпизоотий, в том числе в районах с недостаточно активными мониторинговыми исследованиями. Однако на некоторых территориях, прежде всего на Северном Кавказе, эпизоотический процесс бешенства протекает со специфическими параметрами, резко контрастирующими с остальной территорией страны. В Кавказской горной природной зоне регистрация бешенства среди лисиц составляет 4%, отсутствует сезонный подъем заболеваемости в марте. Это позволяет предполагать возможность существования локальных зон с сохраняющимся бешенством собачьего типа [24]. Возможность такого сценария подтверждается исследованиями, показывающими генетическую обособленность штаммов вируса бешенства, циркулирующих в Кавказском регионе, а также объясняется географической близостью региона к территории нозоареала бешенства собачьего типа в Малой Азии [25][26].

Благодаря проведению кампаний по оральной вакцинации диких хищников в Российской Федерации, в последние 15 лет сформировался тренд на снижение общей заболеваемости животных бешенством [27]. Наиболее сильный спад инцидентности бешенства был зарегистрирован в популяции лисиц. На этот период пришлось несколько отклонений от сложившегося тренда с непродолжительными подъемами инцидентности. Наиболее значимый скачок заболеваемости бешенством животных за анализируемый период был зарегистрирован в 2015 г. и произошел на фоне сильного снижения объемов оральной вакцинации диких хищников в 2014–2015 гг. Уменьшение инцидентности среди домашних собак и кошек в последние годы было менее выражено, что объяснимо активным ростом численности их популяций.

Сравнительный анализ пространственного расположения вспышек бешенства за два последних 6-летних периода показывает, что регистрируемый спад инцидентности в последние годы не сопровождался элиминацией циркулирующих штаммов вируса с неблагополучных территорий. Это значительно снижает эпизоотологические и эпидемиологические риски, но в случае уменьшения объемов оральной вакцинации диких хищников можно прогнозировать быстрое ухудшение эпизоотической ситуации. Существующий опыт полного оздоровления от бешенства территории с использованием вакцинных приманок затрагивает только регионы, расположенные изолированно от основного нозоареала (Калининградская область) или находящиеся на его периферии (Ленинградская область, Республика Карелия) [28, 29].

Сложившаяся эпизоотическая ситуация в стране требует разработки новой стратегии противоэпизоотических мероприятий, направленных на уменьшение фактической площади нозоареала. Научное обоснование программ оздоровления территорий должно включать принципы системной эпизоотологии, рассматривающей распространение возбудителя в привязке к экосистемам и проводимым противоэпизоотическим мероприятиям [21].

Список литературы

1. Epidemiology of Rabies. Rabies – Bulletin – Europe. WHO Collaborating Centre for Rabies Surveillance & Research. https://who-rabies-bulletin.org/site-page/epidemiology-rabies

2. Genus: Lyssavirus. In: Rhabdoviridae. International Committee on Taxonomy of Viruses. https://ictv.global/report/chapter/rhabdoviridae/rhabdoviridae/lyssavirus

3. Rupprecht C. E., Turmelle A., Kuzmin I. V. A perspective on lyssavirus emergence and perpetuation. Current Opinion in Virology. 2011; 1 (6): 662–670. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2011.10.014

4. Badrane H., Tordo N. Host switching in Lyssavirus history from the Chiroptera to the Carnivora orders. Journal of Virology. 2001; 75 (17): 8096–8104. https://doi.org/10.1128/jvi.75.17.8096-8104.2001

5. Kuzmin I. V., Shi M., Orciari L. A., Yager P. A., Velasco-Villa A., Kuzmina N. A., et al. Molecular inferences suggest multiple host shifts of rabies viruses from bats to mesocarnivores in Arizona during 2001–2009. PLoS Pathogens. 2012; 8 (6):e1002786. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1002786

6. Marston D. A., Banyard A. C., McElhinney L. M., Freuling C. M., Finke S., de Lamballerie X., et al. The lyssavirus host-specificity conundrum-rabies virus – the exception not the rule. Current Opinion in Virology. 2018; 28: 68–73. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2017.11.007

7. Макаров В. В., Гулюкин А. М., Гулюкин М. И. Бешенство: естественная история на рубеже столетий. М.: ЗооВетКнига; 2015. 121 c.

8. Метлин А. Е. Современные аспекты классификации лиссавирусов. Ветеринария сегодня. 2017; (3): 52–57. https://elibrary.ru/zigafp

9. Rupprecht C. E., Hanlon C. A., Slate D. Oral vaccination of wildlife against rabies: opportunities and challenges in prevention and control. Developments in Biologicals. 2004; 119: 173–184. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15742629

10. Груздев К. Н., Метлин А. Е. Бешенство животных. 2-е изд., перераб. и доп. Владимир: ФГБУ «ВНИИЗЖ»; 2022. 442 c.

11. Черкасский Б. Л. Эпидемиология и профилактика бешенства. М.: Медицина; 1985. 287 c.

12. Полещук Е. М., Сидоров Г. Н., Грибенча С. В. Итоги изучения антигенного и генетического разнообразия вируса бешенства в популяциях наземных млекопитающих России. Вопросы вирусологии. 2013; 58 (3): 9–16. https://elibrary.ru/pzxttn

13. Bourhy H., Kissi B., Audry L., Smreczak M., Sadkowska-Todys M., Kulonen K., et al. Ecology and evolution of rabies virus in Europe. Journal of General Virology. 1999; 80 (10): 2545–2557. https://doi.org/10.1099/0022-1317-80-10-2545

14. Макаров В. В., Сухарев О. И., Гулюкин А. М., Соколов М. Н., Литвинов О. Б. Бешенство енотовидных собак: статистический анализ заболеваемости. Ветеринария. 2009; (6): 20–25. https://elibrary.ru/kwzdoz

15. Matouch O. The rabies situation in Eastern Europe. Developments in Biologicals. 2008; 131: 27–35. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18634463

16. Гулюкин А. М., Шабейкин А. А., Патрикеев В. В., Паршикова А. В., Цареградский П. Ю., Шабейкина М. В. Особенности эпизоотического процесса бешенства в восточной части Европейского нозоареала. Ветеринария. 2022; (12): 15–21. https://doi.org/10.30896/0042-4846.2022.25.12.15-21

17. Botvinkin A. D., Poleschuk E. M., Kuzmin I. V., Borisova T. I., Gazaryan S. V., Yager P., Rupprecht C. E. Novel lyssaviruses isolated from bats in Russia. Emerging Infectious Diseases. 2003; 9 (12): 1623–1625. https://doi.org/10.3201/eid0912.030374

18. Сперанская А. С., Самойлов А. Е., Каптелова В. В., Артюшин И. В., Симонова Е. Г., Шабейкин А. А. и др. Определение последовательности генома европейского лиссавируса летучих мышей 1-го типа, изолированного из летучей мыши вида Eptesicus serotinus, пойманной в окрестностях г. Воронеж в конце 2019 г. Молекулярная диагностика и биобезопасность – 2020: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием: сборник материалов (Москва, 6–8 октября 2020 г.). М.: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора; 2020; 251–252. https://elibrary.ru/yisewj

19. Полещук Е. М., Тагакова Д. Н., Сидоров Г. Н., Орлова Т. С., Гордейко Н. С., Кайсаров А. Ж. Случаи летальной лиссавирусной инфекции у людей после контактов с рукокрылыми на Дальнем Востоке России в 2019–2021 гг. Вопросы вирусологии. 2023; 68 (1): 45–58. https://doi.org/10.36233/0507-4088-156

20. Шабейкин А. А., Гулюкин А. М., Паршикова А. В. Анализ закономерностей эпизоотического процесса бешенства на территории европейской части Российской Федерации. Ветеринария икормление. 2015; (1): 29–34. https://elibrary.ru/tgucgv

21. Гулюкин А. М. Принципы построения информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования эпизоотологических рисков. Ветеринария. 2024; (9): 3–8. https://doi.org/10.30896/0042-4846.2024.27.9.03-08

22. Гайдамака Е. И., Розов Н. Н., Шашко Д. И., Бондарчук Н. П., Булгаков Д. С., Вадковская Н. Н. и др. Природно-сельскохозяйственное районирование и использование земельного фонда СССР. Под ред. А. Н. Каштанова. М.: Колос; 1983. 336 c.

23. Численность домашних питомцев в России за три года выросла на 11%. Информационное агентство ТАСС. 10 апреля 2024 г. https://tass.ru/novosti-partnerov/20499757

24. Черкасский Б. Л., Кноп А. Г., Ведерников В. А., Седов В. А., Хайрушев А. Е., Черниченко С. А. Эпидемиология и эпизоотология бешенства на территории бывшего СССР. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1995; 72 (1): 21–26.

25. Marston D. A., Horton D. L., Nunez J., Ellis R. J., Orton R. J., Johnson N., et al. Genetic analysis of a rabies virus host shift event reveals within-host viral dynamics in a new host. Virus Evolution. 2017; 3 (2):vex038. https://doi.org/10.1093/ve/vex038

26. Metlin A. E., Rybakov S., Gruzdev K., Neuvonen E., Huovilainen A. Genetic heterogeneity of Russian, Estonian and Finnish field rabies viruses. Archives of Virology. 2007; 152 (9): 1645–1654. https://doi.org/10.1007/s00705-007-1001-6

27. Парошин А. В., Воскресенский С. Б., Груздев К. Н., Чернышова Е. В. Эпизоотическая ситуация по бешенству на территории Московской области (2011–2023 гг.) и роль оральной вакцинации диких плотоядных. Ветеринария сегодня. 2024; 13 (3): 214–222. https://doi.org/10.29326/2304-196X-2024-13-3-214-222

28. Иванов А. В., Хисматуллина Н. А., Петрова Т. П., Гулюкин А. М., Шабейкин А. А., Каримов М. М. и др. Эпизоотическая ситуация и борьба с бешенством в Калининградской области. Ветеринария. 2015; (4): 9–13. https://elibrary.ru/tolysd

29. Фогель Л. С., Груздев К. Н., Кротов Л. Н., Данко Ю. Ю. Практика создания буферных зон в противоэпизоотических мероприятиях по бешенству на примере приграничной зоны с Финляндией. Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии. 2024; (1): 38–41. https://doi.org/10.52419/issn2782-6252.2024.1.38

Об авторах

А. М. ГулюкинРоссия

Гулюкин Алексей Михайлович - д-р вет. наук, член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.

Рязанский проспект, 24/1, Москва, 109428

А. А. Шабейкин

Россия

Шабейкин Александр Александрович - д-р вет. наук, заведующий лабораторией общей эпизоотологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.

Рязанский проспект, 24/1, Москва, 109428

Рецензия

Для цитирования:

Гулюкин А.М., Шабейкин А.А. Обзор современной эпизоотической ситуации по бешенству в Российской Федерации. Динамика изменений за 35-летний период, закономерности, влияющие факторы. Ветеринария сегодня. 2025;14(3):232-240. https://doi.org/10.29326/2304-196X-2025-14-3-232-240

For citation:

Gulyukin A.M., Shabeykin A.A. Rabies in the Russian Federation: A 35-year review of trends, patterns, and influencing factors. Veterinary Science Today. 2025;14(3):232-240. https://doi.org/10.29326/2304-196X-2025-14-3-232-240

JATS XML