Перейти к:

Применение иммуноферментного анализа в послеубойной диагностике лейкоза крупного рогатого скота

https://doi.org/10.29326/2304-196X-2024-13-2-149-153

Аннотация

Послеубойный диагноз на энзоотический лейкоз крупного рогатого скота ставится на основании результатов исследований биологического материала, полученного от вынужденно убитых или павших животных, выполненных патоморфологическим, гистологическим и молекулярно-генетическим методами, обладающими рядом недостатков. В статье описываются результаты послеубойного диагностического исследования на лейкоз крупного рогатого скота с применением иммуноферментного анализа. Для этого с различных частей туш и органов было отобрано 83 пробы смывов, из них 71 проба – от прижизненно не исследованных животных, а 12 проб (контрольные образцы) – от прижизненно серонегативных в реакции иммунодиффузии к вирусу лейкоза особей. Для взятия проб были использованы стерильные скальпели, вата, пробирки с колпачком объемом 5 мл. С помощью тампонов из стерильной ваты из надрезов туш и органов послеубойных животных производили взятие смывов, которые помещали в одноразовые пробирки. В пробирки со смывами в зависимости от размера тампона добавляли от 0,1 до 0,2 мл дистиллированной воды (или изотонического раствора – 0,85%-го раствора NaCl), оставляли на 1,5–2,0 ч при комнатной температуре (22–26 °С) и периодически встряхивали. Полученный однородный субстрат использовали для проведения иммуноферментного анализа в соответствии с инструкцией по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота. В результате проведенных лабораторных исследований 71 пробы смывов в 6 (8,5%) из них были выявлены специфические антитела к антигену gp51 вируса лейкоза, при этом при исследовании данных проб в реакции иммунодиффузии антитела выявили только в 3 (4,2%) пробах. Все 12 контрольных образцов от прижизненно серонегативных животных при постановке иммуноферментного анализа дали отрицательный результат. Таким образом, данный серологический метод может применяться в послеубойной диагностике лейкоза крупного рогатого скота наряду с общепринятыми методами.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мустафаев А.Р., Баратов М.О. Применение иммуноферментного анализа в послеубойной диагностике лейкоза крупного рогатого скота. Ветеринария сегодня. 2024;13(2):149-153. https://doi.org/10.29326/2304-196X-2024-13-2-149-153

For citation:

Mustafayev A.R., Baratov M.O. Enzyme-linked immunosorbent assay for post-slaughter diagnosis of bovine leukosis. Veterinary Science Today. 2024;13(2):149-153. https://doi.org/10.29326/2304-196X-2024-13-2-149-153

ВВЕДЕНИЕ

Энзоотический лейкоз крупного рогатого скота (ЭЛКРС) имеет широкое распространение во многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации. Источником возбудителя являются инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) животные на всех стадиях болезни [1][2][3]. Особенностью заболевания является то, что в организме животного оно протекает в основном в хронической форме, без клинических симптомов и характеризуется безудержным ростом неопластических клеток крови, которые путем малигнизации и пролиферации поражают практически все органы животного [4][5][6]. От начала попадания ВЛКРС в организм животного до проявления клинической картины лейкоза проходит несколько стадий:

1) инкубационный период (длится от 8 до 20 дней);

2) бессимптомное вирусоносительство (серопозитивные животные);

3) гематологическая (меняется состав форменных элементов крови);

4) клиническая (опухолевая).

На всех стадиях (кроме инкубационного периода) в организме животного вырабатываются антитела к антигену ВЛКРС, что прижизненно диагностируется существующими серологическими методами: реакция иммунодиффузии (РИД), иммуноферментный анализ (ИФА) и др. Помимо серологических, в прижизненной диагностике ЭЛКРС существуют и другие методы: клинический, цитоморфологический, гематологический, биопроба на животных (в основном на овцах) и др. [7][8][9][10][11][12][13]. Также в условиях лаборатории применяется полимеразная цепная реакция (ПЦР) [14][15].

Послеубойный диагноз на ЭЛКРС ставится на основании результатов исследований биологического материала, полученного от вынужденно убитых или павших животных, выполненных патоморфологическим, гистологическим и молекулярно-генетическим (ПЦР) методами. При проведении патоморфологического исследования туш и органов вынужденно убитых или павших животных при наличии патологического процесса выявляют лейкозные (опухолевые) разрастания, увеличение лимфатических узлов, изменения величины внутренних органов и консистенции их ткани. При различных формах вирусного лейкоза крупного рогатого скота наблюдаются свои патологические изменения в органах и различных системах организма. Например, при лимфоидной, недифференцированной и миелоидной формах заболевания лимфатические узлы увеличены, на разрезе они серо-белого цвета, сочные и саловидные, также бывает увеличена в размере селезенка. При миелоидной форме лейкоза пульпа селезенки красно-малинового цвета, ткань органа рыхлой консистенции с кровоизлияниями. При гематосаркоме (в частности, лимфогранулематозе) селезенка бывает увеличена примерно у 50% животных. При любых формах лейкоза крупного рогатого скота отмечают очаговые (диффузные) разрастания серо-розового или серо-белого цвета в органах (почках, печени, скелетной мускулатуре и др.) в случае их поражения. При неполной картине патоморфологических изменений проводятся гистологические исследования, для этого готовят срезы кусочков органов (костного мозга, селезенки, лимфатических узлов и др.) и тканей мышц (соединительной, мышечной и др.) убойного животного по предусмотренной методике. Основными недостатками патоморфологического и гистологического методов является то, что с их помощью невозможно выявить серопозитивных к ВЛКРС животных на ранней стадии, а для проведения гистологических исследований и последующей послеубойной постановки диагноза на лейкоз крупного рогатого скота требуется определенное время (3–4 сут), что может повлиять на качество исследуемого мяса и субпродуктов [16][17].

Большое значение в послеубойной диагностике имеет молекулярно-генетический метод. ПЦР применяют при неполной патолого-анатомической картине, которая затрудняет постановку диагноза. Данный метод позволяет выявить в тканях органов и мышцах животного ДНК провируса ВЛКРС, который встроен в геном клетки хозяина. В то же время ПЦР имеет ряд недостатков: высокая стоимость исследований, необходимость соблюдать температурные параметры внешней среды, неспецифические реакции и др.

В исследованиях, проведенных ранее, был применен серологический способ послеубойной диагностики лейкоза крупного рогатого скота. С помощью РИД выявлялись антитела к антигену ВЛКРС в мышечно-тканевой жидкости (в плазме и лимфе), полученной из туш и субпродуктов послеубойных животных [18][19]. Несмотря на существенные преимущества предложенного метода послеубойной диагностики (низкая стоимость набора, легкость в постановке реакции и т. д.), он имеет немало недостатков. К ним относятся: сроки постановки РИД (учет реакции проводится только через 48 ч), низкая чувствительность реакции, вероятность получения сомнительных результатов реакции (возникновение перекрестных реакций) [20].

Исходя из вышеизложенного, была поставлена цель: применение нового метода (способа) послеубойной диагностики лейкоза крупного рогатого скота с использованием иммуноферментного анализа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основным материалом для проведения исследований на лейкоз крупного рогатого скота послужили пробы с туш и субпродуктов убойных животных (83 шт.), отобранных на Махачкалинском универсальном рынке № 2. На основании ветеринарных справок (из ветеринарного участка) 12 гол. из числа исследованных после убоя животных были прижизненно серонегативными к ВЛКРС, а 71 гол. прижизненно не исследовали на лейкоз крупного рогатого скота с применением РИД, ИФА и т. д.

Для диагностических исследований с различных частей туш и органов отбирались смывы. Для взятия проб были использованы стерильные скальпели, вата, пробирки с колпачком объемом 5 мл. Из стерильной ваты делались маленькие тампоны, с помощью которых из надрезов туш и органов послеубойных животных производили взятие смывов. Затем полученные тампоны со смывами помещали в одноразовые пробирки, в обязательном порядке промаркированные, и готовили сопроводительные документы для транспортировки, где указывали время и место взятия пробы, дату, номер и другую информацию. В исследовательской лаборатории в пробирки со смывами в зависимости от размера тампона добавляли от 0,1 до 0,2 мл дистиллированной воды (или изотонического раствора – 0,85%-го раствора NaCl), оставляли на 1,5–2,0 ч при комнатной температуре (22–26 °С) и периодически встряхивали. Полученный однородный субстрат из пробирки использовали для проведения ИФА в соответствии с инструкцией по применению набора для выявления антител к ВЛКРС (ООО «Ветбиохим», Россия).

Взятие смывов с туш и внутренних органов (субпродуктов) послеубойных животных проводилось согласно приказу Минсельхоза России от 28.04.2022 № 269 «Об утверждении Ветеринарных правил убоя животных и Ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя (промысла) животных, предназначенных для переработки и (или) реализации»1, а серологические исследования – согласно «Методическим указаниям по диагностике лейкоза крупного рогатого скота», утвержденным Департаментом ветеринарии МСХ РФ 23.08.2000 № 1372/21302.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При исследовании методом ИФА 71 пробы, полученной от прижизненно не исследованного на лейкоз крупного рогатого скота, в 75 лунок стрипованного планшета (96-луночная микропанель с адсорбированным в лунках специфическим антигеном gp51 ВЛКРС) вносили по 100 мкл буфера для разведения образцов. В 4 из 75 лунок добавили по 4 мкл контрольных сывороток (К+ и К–) в 2 повторах, а в остальные (71 лунка) – также по 4 мкл испытуемого однородного субстрата (смыв с тканевой жидкостью, диффундированной дистиллированной водой), после чего содержимое лунок тщательно перемешивали, планшет накрывали липкой пленкой и инкубировали в течение 1 ч в термостате при температуре 37 °С. После часа инкубации планшет 3 раза промывали заранее подготовленным рабочим фосфатно-солевым буферным раствором, содержащим твин-20, доверху заполняя лунки вручную (по 300 мкл на лунку). После этого находящуюся жидкость в лунках удаляли, а планшет подсушивали постукиванием по сложенной в несколько слоев фильтровальной бумаге. В дальнейшем в лунки микропанели вносили по 100 мкл раствора конъюгата (моноклональные антитела к lgG крупного рогатого скота, меченные пероксидазой), накрывали липкой пленкой и инкубировали в термостате при температуре 37 °С в течение 1 ч. Затем лунки микропанели промывали 3 раза фосфатно-солевым буферным раствором с твин-20 (по 300 мкл на лунку) и подсушивали планшет постукиванием по сложенной фильтровальной бумаге. После этого в лунки вносили по 100 мкл раствора тетраметилбензидина, содержащего перекись водорода, и выдерживали 10 мин в темном месте при комнатной температуре (22 °С). Останавливали реакцию путем добавления в каждую лунку по 50 мкл стоп-раствора (1 N H2SO4). Учет результатов ИФА проводили посредством измерения оптической плотности на спектрофотометре при длине волны 450 нм.

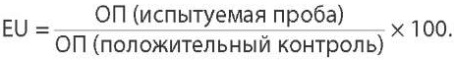

Итоговую оценку результатов анализа производили, определяя среднее значение оптической плотности (ОП) отрицательного и положительного контролей. Относительное содержание антител к ВЛКРС, выраженное в международных ИФА-единицах (EU), в отрицательном контроле (К–) и испытуемых образцах вычисляли по формуле:

В результате проведенных лабораторных исследований 71 пробы однородного субстрата (смыва) с применением ИФА в 6 (8,5%) из них были выявлены специфические антитела к антигену gp51 ВЛКРС.

Аналогичным образом анализировали 12 проб с туш и субпродуктов убойных животных, прижизненно серонегативных к ВЛКРС при исследовании в РИД (контрольные образцы). Все пробы в ИФА дали отрицательный результат.

На следующем этапе провели сравнительный анализ исследованных в ИФА образцов (71 проба) методом РИД, в результате чего в 3 (4,2%) пробах (смывах) были выявлены антитела к антигену ВЛКРС. В таблице отражены результаты послеубойной диагностики лейкоза крупного рогатого скота с применением РИД и ИФА, которые демонстрируют, что иммуноферментный анализ обладает большей чувствительностью по сравнению с реакцией иммунодиффузии.

Таблица

Послеубойная диагностика лейкоза крупного рогатого скота

с применением ИФА и РИД

Table

Post-slaughter diagnosis of bovine leukosis

with ELISA and immunodiffusion assay

|

Диагностика ЭЛКРС с применением серологических методов |

Количество проб |

Выявлены специфические антитела к антигену ВЛКРС |

Не выявлены специфические антитела к антигену ВЛКРС |

|

Прижизненно исследования на лейкоз крупного рогатого скота не проводились |

|||

|

Исследовано в РИД |

71 |

3 (4,2%) |

68 (95,8%) |

|

Исследовано в ИФА |

6 (8,5%) |

65 (91,5%) |

|

|

Прижизненно РИД-отрицательные животные |

|||

|

Исследовано в ИФА после убоя |

12 |

0 |

12 (100%) |

Таким образом, метод ИФА позволяет выявлять специфические антитела, содержащиеся в тканевой жидкости (в плазме и лимфе), к антигену gp51 ВЛКРС, что упрощает и может ускорить послеубойную диагностику лейкоза крупного рогатого скота.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных послеубойных исследований проб (смывов) с туш и субпродуктов животных на выявление антител к антигену ВЛКРС, содержащихся в тканевой жидкости (в плазме и лимфе), лейкоз крупного рогатого скота методом ИФА был диагностирован в 6 (8,5%) случаях из 71, а с помощью РИД – в 3 (4,2%) случаях из 71. Контрольными образцами служили 12 проб смывов, отобранных с туш и органов животных, прижизненно РИД-отрицательных к ВЛКРС, которые в послеубойной диагностике с применением ИФА также дали отрицательный результат.

Таким образом, проведенные послеубойные исследования с применением ИФА показали, что данная тест-система применима в диагностике лейкоза крупного рогатого скота наряду с общепринятыми методами (патолого-анатомическим, гистологическим и др.) [21].

1. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404684483

2. https://docs.cntd.ru/document/1200118749

Список литературы

1. Донник И. М., Гулюкин М. И., Бусол В. А., Коваленко Л. В., Коваленко А. М. Лейкоз крупного рогатого скота – диагностика, оздоровление, антропозоонозный потенциал (история вопроса) (обзор). Сельскохозяйственная биология. 2021; 56 (2): 230–244. https://doi.org/10.15389/agrobiology.2021.2.230rus

2. Донник И., Петропавловский М. Лейкоз крупного рогатого скота: современный подход. Животноводство России. 2022; (3): 32–34. https://doi.org/10.25701/ZZR.2022.03.03.011

3. Гулюкин М. И., Барабанов И. И., Иванова Л. А., Степанова Т. В., Козырева Н. Г., Симонян Г. А. и др. Мониторинг эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в товарных и племенныххозяйствах Российской Федерации за 2014 и 2015 годы. Ветеринария и кормление. 2016; (4): 5–41. https://elibrary.ru/wfizoz

4. Gillet N., Florins A., Boxus M., Burteau C., Nigro A., Vandermeers F., et al. Mechanisms of leukemogenesis induced by bovine leukemia virus: prospects for novel anti-retroviral therapies in human. Retrovirology. 2007; 4:18. https://doi.org/10.1186/1742-4690-4-18

5. Симонян Г. А. Дифференциальная диагностика различных форм гемобластозов. Ветеринария. 2013; (9): 21–25. https://elibrary.ru/rbwctn

6. Донник И. М., Пономарева О. И., Кривонос Р. А., Лысенко А. А., Кощаев А. Г., Черных О. Ю. и др. Ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в условиях промышленного производства. Ветеринария Кубани. 2021; (2): 3–8. https://elibrary.ru/bycjpo

7. Trono K. G., Pérez-Filgueira D. M., Duffy S., Borca M. V., Carrillo C. Seroprevalence of bovine leukemia virus in dairy cattle in Argentina: comparison of sensitivity and specificity of different detection methods. Veterinary Microbiology. 2001; 83 (3): 235–248. https://doi.org/10.1016/s0378-1135(01)00420-5

8. Zamora-Avila D. E., Zapata-Benavides P., Cedillo-Rosales S., AvalosRamírez R., Zarate-Ramos J. J., Riojas-Valdés V., et al. Serological detection of bovine leukemia virus in slaughterhouse workers from San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. African Journal of Microbiology Research. 2013; 7 (24): 3042–3048. https://doi.org/10.5897/AJMR12.424

9. Meas S., Seto J., Sugimoto C., Bakhsh M., Riaz M., Sato T., et al. Infection of bovine immunodeficiency virus and bovine leukemia virus in water buffalo and cattle populations in Pakistan. Journal of Veterinary Medical Science. 2000; 62 (3): 329–331. https://doi.org/10.1292/jvms.62.329

10. Макаров В. В., Лозовой Д. А. Эпизоотологические особенности современного лейкоза крупного рогатого скота. Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2020; (1): 53–58. https://doi.org/10.30850/vrsn/2020/1/53-58

11. Choi K. Y., Liu R. B., Buehring G. C. Relative sensitivity and specificity of agar gel immunodiffusion, enzyme immunosorbent assay, and immunoblotting for detection of anti-bovine leukemia virus antibodies in cattle. Journal of Virological Methods. 2002; 104 (1): 33–39. https://doi.org/10.1016/s0166-0934(02)00040-x

12. Klintevall K., Näslund K., Svedlund G., Hajdu L., Linde N., Klingeborn B. Evaluation of an indirect ELISA for the detection of antibodies to bovine leukaemia virus in milk and serum. Journal of Virological Methods. 1991; 33 (3): 319–333. https://doi.org/10.1016/0166-0934(91)90032-u

13. Байсеитов С. Т., Новикова Н. Н., Власенко В. С., Красиков А. П. Сравнительная оценка диагностической эффективности РИД, ИФА и РНИФ при лейкозе крупного рогатого скота. Вестник Омского ГАУ. 2020; (1): 97–102. https://elibrary.ru/itrusm

14. Yu C.,Wang X., ZhouY.,WangY., Zhang X., ZhengY. Genotyping bovine leukemia virus in dairy cattle of Heilongjiang, northeastern China. BMC Veterinary Research. 2019; 15 (1):179. https://doi.org/10.1186/s12917-019-1863-3

15. Nekoei S., Hafshejani T. T., Doosti A., Khamesipour F. Molecular detection of bovine leukemia virus in peripheral blood of Iranian cattle, camel and sheep. Polish Journal of Veterinary Sciences. 2015; 18 (4): 703–707. https://doi.org/10.1515/pjvs-2015-0091

16. Симонян Г. А. Гематосаркомы – опухолевые формы проявления гемобластозов. Ветеринария. 2014; (5): 21–27. https://elibrary.ru/skoksj

17. Симонян Г. А., Хисамутдинов Ф. Ф. Ветеринарная гематология. М.: Колос, 1995. 256 с.

18. Мустафаев А. Р. Применение реакции иммунодиффузии как один из способов послеубойной диагностики лейкоза крупного рогатого скота. Ветеринария сегодня. 2022; 11 (1): 49–52. https://doi.org/10.29326/2304-196X-2022-11-1-49-52

19. Мустафаев А. Р. Способ послеубойной диагностики лейкоза крупного рогатого скота. Патент № 2744706 Российская Федерация,МПК G01N 33/53 (2006.01), G01N 33/531 (2006.01). ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан». № 2020103451. Заявл. 27.01.2020. Опубл. 15.03.2021. Бюл. № 8.

20. Мустафаев А. Р., Баратов М. О. Сравнительные аспекты диагностики лейкоза крупного рогатого скота при применении реакции иммунодиффузии и иммуноферментного анализа. Ветеринария сегодня. 2023; 12 (1): 52–56. https://doi.org/10.29326/2304-196X-2023-12-1-52-56

21. Мустафаев А. Р. Ускоренный способ послеубойной диагностики лейкоза крупного рогатого скота с применением иммуноферментного анализа. Патент № 2803893 Российская Федерация, МПК G01N 33/53 (2006.01), G01N 1/28 (2006.01). ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан». № 2022134850. Заявл. 27.12.2022. Опубл. 21.09.2023. Бюл. № 27.

Об авторах

А. Р. МустафаевРоссия

Мустафаев Аркиф Рамазанович, канд. вет. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории инфекционной патологии сельскохозяйственных животных

ул. Дахадаева, 88, г. Махачкала, 367000, Республика Дагестан

М. О. Баратов

Россия

Баратов Магомед Омарович, д-р вет. наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией инфекционной патологии сельскохозяйственных животных

ул. Дахадаева, 88, г. Махачкала, 367000, Республика Дагестан

Рецензия

Для цитирования:

Мустафаев А.Р., Баратов М.О. Применение иммуноферментного анализа в послеубойной диагностике лейкоза крупного рогатого скота. Ветеринария сегодня. 2024;13(2):149-153. https://doi.org/10.29326/2304-196X-2024-13-2-149-153

For citation:

Mustafayev A.R., Baratov M.O. Enzyme-linked immunosorbent assay for post-slaughter diagnosis of bovine leukosis. Veterinary Science Today. 2024;13(2):149-153. https://doi.org/10.29326/2304-196X-2024-13-2-149-153

JATS XML